Radiologie 4.0: Den Weg zur integrierten Diagnostik mitgestalten!

Anzeigen

Viel ist derzeit die Rede von Algorithmen, die Radiologen ersetzen oder die Bildgebung weitgehend automatisieren. Was ist dran an diesen Spekulationen? Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass die „Radiologie 4.0“ keine unbeseelte Dystopie ist. Sie ist vielmehr Teil eines größeren Umbruchs, mit dem die diagnostischen Fächer der wachsenden Komplexität und zunehmenden Personalisierung der medizinischen Versorgung Rechnung tragen. Soll die Transformation gelingen, ist das gesamte Gesundheitswesen gefordert.

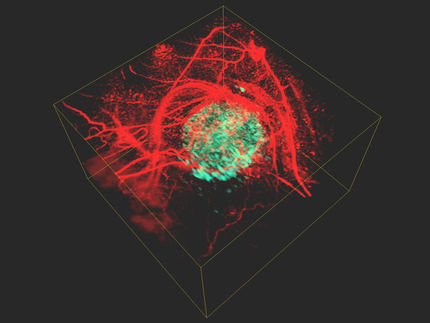

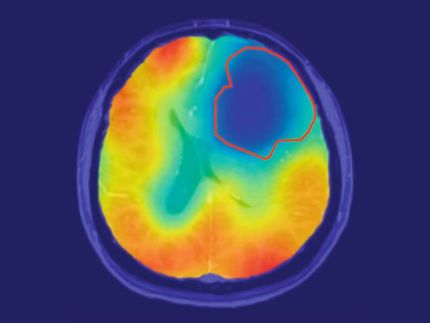

Die medizinische Bildgebung steht für Dr. Ralf Floca von der Abteilung Medical Image Computing am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits führen die Fortschritte in Technologie und Medizin sowie der demografische Wandel zu einer stetig steigenden Arbeitsbelastung: Immer mehr Datenquellen und Bildgebungsoptionen stehen zur Verfügung, immer mehr und detailreichere Bilder wollen schneller befundet werden. Gleichzeitig gilt es, mit bildgestützter Diagnose und Therapiesteuerung bestmöglich auf den individuellen Patienten einzugehen – und der wird vor allem dank des Wissenszuwachses in der Medizin immer „einzigartiger“. Brustkrebs oder Lungenkrebs sind keine einheitlichen Erkrankungen mehr, sondern sie werden anhand von molekularen und anderen Markern in Subtypen unterteilt. Entsprechend präziser sind die Aussagen, die von den Diagnostikern erwartet werden. „Personalisierte Medizin“ ist die Zielvorgabe, der man von Jahr zu Jahr näherkommt.

Automatisierung kann an vielen Stellen Entlastung bringen

Für Floca sind die modernen Möglichkeiten der Big Data Analyse und der künstlichen Intelligenz bzw. des Maschinenlernens ein Teil der Antwort auf die Frage, wie die Radiologie mit zunehmender Quantität und ständig steigenden Ansprüchen an die Qualität umgehen kann.

Mit Extrempositionen wie jener, dass der Radiologe durch selbstlernende Diagnosealgorithmen ersetzt werde, kann der Wissenschaftler nichts anfangen: „Es ist eine realistische Annahme, dass einfache Routinetätigkeiten zunehmend von Algorithmen übernommen werden. Gleichzeitig wird dadurch für den Experten der Freiraum geschaffen, sich auf jene Tätigkeiten zu konzentrieren, bei denen die menschliche Performance auf absehbare Zeit unerreicht bleibt, überall dort, wo es darum geht, komplexere Schlüsse zu ziehen und schwierige, patientenindividuelle Entscheidungen zu treffen.“

Der Radiologe kann in Zeiten einer „Radiologie 4.0“ – wie manche die Zukunft der Radiologie in Anlehnung an die durch Automatisierung und gleichzeitig starke Individualisierung gekennzeichnete „Industrie 4.0“ nennen – damit rechnen, einerseits im Alltag entlastet, andererseits als Integrator diagnostischen Wissens stärker gefordert zu werden. „Nur wenn es uns gelingt, durch Einbeziehung unterschiedlichster diagnostischer Daten den Patienten möglichst umfassend zu beschreiben, wird es jene stark personalisierte Präzisionsmedizin geben, von der alle reden“, so Floca.

Der Übergang zu einer „integrierten“ Diagnostik, die sich nicht nur auf Bilddaten fokussiert, ist nicht zuletzt mit Blick auf den Einsatz selbstlernender Diagnosealgorithmen wichtig. Denn hier gibt es ein Problem: Wenn Erkrankungen immer stärker unterteilt werden, dann wird die Patientenzahl pro Untergruppe immer kleiner. In der klassischen Bilderkennung werden Algorithmen nicht selten mit einer siebenstelligen Zahl an Bildern trainiert. In der Radiologie ist eine vierstellige Zahl an Bildern schon außergewöhnlich. Entsprechend schwieriger ist es, einen radiologischen Algorithmus intensiv genug zu trainieren. Können hingegen zusätzliche Informationen herangezogen werden, wird das Training effektiver: „Für eine Medizin 4.0 müssen wir in der Lage sein, Informationen, die an unterschiedlichen Stellen im Gesundheitswesen anfallen, gemeinsam zu nutzen“, betont Floca.

Erfolgsfaktoren für die integrierte Diagnostik

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine integrierte Diagnostik mit (teil-)automatisierter Analytik ist die technische Kompatibilität der unterschiedlichen IT-Systeme. So müssen diagnostische Informationen über Grenzen einzelner IT-Systeme hinweg analysiert und transportiert werden können. Deutschland hat hier noch viel Arbeit vor sich, um konkurrenzfähig zu sein. Seit 2016 wird deshalb im Rahmen der Medizininformatik-Initiative (www.medizininformatik-initiative.de) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in mehreren Forschungsverbünden wichtige Standardisierungsarbeit geleistet – darunter auch für die radiologische Diagnostik, die z.B. in dem Konsortium „HiGHmed“ (www.highmed.org) durch Floca und andere Wissenschaftler integriert wird.

Aber nicht nur IT-Systeme müssen „interoperabel“ sein, auch bei den radiologischen Geräten gibt es noch viel zu tun: „Bisher sind Datensätze, die von Geräten unterschiedlicher Hersteller erzeugt werden, oft nur schwer vergleichbar. Das macht es schwierig, Algorithmen so zu trainieren, dass sie wirklich breit nutzbar sind“, so Floca. Die Heterogenität der bildgebenden Geräte ist z.B. der Grund, warum in der NaKo bundesweit einheitliche MRT-Systeme genutzt werden. Andere diagnostische Fächer sind da schon weiter: So werden in der Labormedizin erhebliche Anstrengungen unternommen, anbieterübergreifende Standards zu etablieren, beispielsweise durch Ringversuche. „Auch in der Bildgebung müssen wir eine stärkere Homogenisierung und Quantifizierung der Daten erreichen, wenn die Radiologie 4.0 Wirklichkeit werden soll“, so Floca.

Gesucht: Algorithmen, die sich erklären und die selbstkritisch sind

Natürlich muss überall dort, wo mit Patientendaten gearbeitet wird, der Datenschutz sichergestellt bleiben. Ein interessanter Ansatz ist hier das föderierte Lernen, das im Deutschen Krebskonsortium (DKTK) in der „DKTK Joint Imaging Plattform“ (https://jip.dktk.dkfz.de und www.dcipher.de) vorangetrieben wird. „Beim föderierten Lernen müssen Patientendaten die Einrichtungen nicht verlassen. Stattdessen schickt man sozusagen den Algorithmus auf Bildungsreise“, erläutert Floca. Das ist attraktiv, weil der Algorithmus hinsichtlich des Datenschutzes unproblematisch ist: Richtig gemacht, enthält er keine sensiblen Daten, und gleichzeitig müssen die sensiblen Patientendaten nicht verschickt oder zentral an einer Stelle gesammelt werden.

Noch einen Punkt hält Floca mit Blick auf eine „Radiologie 4.0“ für entscheidend: Diagnostische Algorithmen dürfen keine „Blackbox“ bleiben: „Wenn Algorithmen klinisch genutzt werden sollen, dann müssen ihre Entscheidungen nachvollziehbar sein. Es muss transparent sein, welcher Bildanteil weshalb zu einer Entscheidung geführt hat. Die Algorithmen müssen außerdem gewissermaßen selbstkritisch sein und ihre eigenen Grenzen einschätzen können.“ In eigenen Forschungsprojekten bringen die Heidelberger ihren Algorithmen beispielsweise bei, diagnostische Unsicherheiten mit anzugeben, damit der Nutzer besser einschätzen kann, wie sehr er sich auf die Empfehlung einer künstlichen diagnostischen Intelligenz verlassen kann. „Letztlich muss ein Algorithmus als ein Expertensystem das leisten können, was wir auch von Experten erwarten, nämlich die Grenzen seiner Möglichkeiten erkennen, das dann anzeigen und gegebenenfalls ungeklärte Fragen an die höhere Instanz übergeben – den menschlichen Experten.“