Molekulare Spritzen in 3D

Wissenschaftler klären Struktur des bakteriellen Infektionswerkzeuges von Yersinien auf

Anzeigen

Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall – hinter diesen Symptomen kann eine Infektion mit Yersinia enterocolitica stecken. Die krankmachende Wirkung dieser Bakterien beruht auf einem Injektionsapparat, ähnlich einer Spritze. Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig hat erstmals die räumliche Struktur dieser molekularen Spritze entschlüsselt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass sich die Länge des sogenannten Injektosoms ändern kann – vermutlich eine Anpassung von Yersinia auf physikalischen Stress.

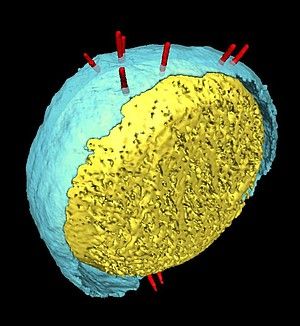

Eine Bakterienzelle unter dem Elektronenmikroskop: Injektionsapparate (in rot dargestellt) ragen aus der Zelle heraus und kreuzen die äußeren Hüllen (in gelb und blau dargestellt).

© Universität Basel/Kudryashev

Das stäbchenförmige Bakterium Yersinia enterocolitica, das wir insbesondere über verunreinigte Nahrung aufnehmen, verursacht Magen-Darm-Erkrankungen. Mehrere Tausend Fälle werden jährlich in Deutschland gemeldet. Yersinien nutzen ein raffiniertes Werkzeug, um den Menschen zu infizieren – das Injektosom. Er sieht nicht nur wie eine Spritze aus, sondern erfüllt auch denselben Zweck. Eine molekulare „Nadel“ ragt aus dem Bakterium heraus und reicht über die Bakterienhüllen bis in die Wirtszelle. Über diese Kanüle „spritzen“ Bakterien Wirkstoffe, die ihnen die Infektion erleichtern, in die Wirtszelle. Ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern des HZI, des Biozentrums der Universität Basel, Schweiz, und der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, ebenfalls Schweiz, präsentierte nun erstmals die Struktur des Injektionsapparates von Yersinia enterocolitica, dreidimensional und hochaufgelöst.

Ihr innovativer Ansatz ermöglichte überraschende Ergebnisse. In früheren Studien hatten Wissenschaftler die molekularen Spritzen aus den Bakterien isoliert und unter dem Elektronenmikroskop studiert. „Wir haben dagegen den Injektionsapparat in situ untersucht, also dort, wo er normalerweise vorkommt, nämlich am Bakterium“, erklärt Prof. Henning Stahlberg, Universität Basel. Dazu kühlten die Wissenschaftler die Bakterien auf bis zu -193 °C und fotografierten mithilfe der sogenannten Kryo-Elektronenmikroskopie die Spritzen aus verschiedenen Richtungen. Anschließend berechneten sie aus einer großen Zahl zweidimensionaler Bilder eine räumliche Struktur. Dies ist eine sehr effektive Methode, um große Molekülkomplexe zu untersuchen. Dazu zählt die Spritze, die aus rund 30 Proteinen besteht, in jedem Fall.

Beim Vergleich von über 2000 Spritzen von etwa 300 untersuchten Bakterien stellten die Forscher Erstaunliches fest: „Die Länge der Basis der einzelnen Injektionsapparate schwankt stark, teils um rund zehn Nanometer, also zehn Millionstel eines Millimeters. Sie kann – wie eine Feder – gedehnt oder gestaucht werden“, berichtet Dr. Stefan Schmelz, HZI, einer der Erstautoren der Studie. So winzig uns solche Dimensionen erscheinen mögen – für ein Bakterium, das selbst nur etwa hundertmal so groß ist, sind sie beträchtlich. „Bakterien sind erheblichen Kräften ausgesetzt, sei es beim Kontakt mit anderen Zellen oder wenn sich beispielsweise der Salzgehalt der Umgebung ändert“, erklärt Prof. Dirk Heinz, wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI und ehemaliger Leiter der Abteilung „Molekulare Strukturbiologie“ am HZI. „Wären die Injektionsapparate starr aufgebaut, könnten die Bakterien diesen Kräften vermutlich nicht standhalten. Ihre Zellhüllen würden aufreißen.“

Kenntnisse über den Aufbau der Angriffswerkzeuge von Yersinia geben Hinweise, wie die molekularen Spritzen therapeutisch gehemmt werden könnten. Ohne diesen Apparat sind die Bakterien fast harmlos. „Auch einige andere krankmachende Bakterien nutzen dieses Prinzip bei der Infektion, beispielsweise Erreger von Lebensmittelvergiftungen“, so Dr. Mikhail Kudryashev. Er ist ebenfalls Erstautor und forscht an der Universität Basel. Für Shigellen, Verursacher der Bakterienruhr, konnte das Forscherteam bereits dieselbe Flexibilität nachweisen. Der „molekulare Baukasten“, wie Schmelz ihn bezeichnet, ist hier sehr ähnlich und so können die Erkenntnisse dieser Studie vermutlich auf weitere bakterielle Krankheitserreger übertragen werden.