Verdächtige Fette - Genabschnitte für Herzerkrankungen erkannt

Anzeigen

In einer ausgedehnten Studie unter Federführung von Wissenschaftlern der Medizinischen Fakultät Leipzig und des Universitätsklinikums konnte erstmals ein Zusammenhang zwischen bestimmten genetischen Faktoren gezeigt werden, die gleichzeitig den Anteil von pflanzlichen Sterolen im Blut und die koronare Herzerkrankung beeinflussen. Diese Daten sind von Bedeutung, weil pflanzliche Sterole häufig in Lebensmitteln zugesetzt werden. Bei Menschen mit bestimmten genetischen Konstellationen könnte dies negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Wirkungsweise von Phytosterolen

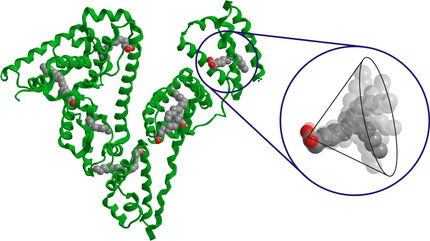

Pflanzliche Sterole (Phytosterole) sind Bestandteil der Zellwand von Pflanzen. Sie kommen in pflanzlichen Fetten oder Ölen vor, wie sie aus Sonnenblumensamen, Weizenkeimen oder Sojabohnen gewonnen werden. Sie sind strukturell dem Cholesterin ähnlich und hemmen seine Aufnahme im Darm. Aufgrund dieser cholesterinsenkenden Wirkung ist es weit verbreitet, pflanzliche Sterole sogenannten "funktionellen Lebensmitteln" wie Margarine oder Joghurts künstlich zuzusetzen. Der menschliche Organismus verfügt über sehr effiziente Mechanismen, solche für den Stoffwechsel nicht benötigten Stoffe, sofort wieder auszuscheiden.

Ausgangspunkt für die Leipziger Studien

Bekannt ist, dass neben nahrungsbedingten Erhöhungen auch die Genetik eine Rolle spielt. Es ist individuell festgelegt, ob jemand generell zu einem hohen oder niedrigen Sterolspiegel im Blut neigt, ähnlich wie bei Cholesterin. Bislang konnte man auf dem DNA-Strang jedoch noch nicht den verantwortlichen Abschnitt lokalisieren, der für die unterschiedliche Ausprägung verantwortlich ist. Ziel der Studie unter Leitung von Prof. Dr. Joachim Thiery und Prof. Dr. Daniel Teupser war außerdem die Frage, ob genetische Unterschiede bei der Sterolregulation einen Einfluss auf das Risiko von Herzgefäßerkrankungen haben.

Verlauf der Studie

Zunächst wurden über 4.000 Blutproben untersucht. Bei jeder dieser Proben wurden 500.000 der häufigen Genvarianten bestimmt und geprüft, welche für einen hohen oder niedrigen Sterolspiegel stehen. Dadurch fanden die Forscher drei voneinander unabhängige Genabschnitte, die etwa 10% der unterschiedlichen Sterolspiegel erklärten.

In einem nächsten Schritt wurde untersucht, ob die gefundenen Genabschnitte einen Einfluss auf die koronare Herzerkrankung haben. Dafür wurde die Studie auf 27.000 Patientenproben ausgedehnt, darunter Proben aus der Leipziger Herzstudie. Besonders hervorzuheben, die Proben stammen je zur Hälfte von Herzerkrankten und Gesunden. Die Untersuchungen wurden in enger Kooperation mit Wissenschaftlern der Universitäten Lübeck, Regensburg, München und Erlangen durchgeführt sowie mit Kooperationspartnern in Großbritannien und Frankreich.

Die Ergebnisse zeigten, dass alle drei Genabschnitte tatsächlich einen Effekt auf das Risiko der koronaren Herzerkrankung hatten. Zwei der Genabschnitte lagen in einem bekannten Lipidtransferprotein (ABCG8), der dritte Genabschnitt in dem für die Blutgruppe verantwortlichen Gen AB0. Letzterer war ein unerwarteter und für die Wissenschaft völlig neuer Befund. Demzufolge neigen Träger der Blutgruppen A, B und AB zu höheren Sterolspiegeln und gleichzeitig zu einem höheren Risiko für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße. Dagegen ist Blutgruppe 0 besonders geschützt vor einem hohen Sterolsoiegel ebenso wie Herzgefäßerkrankungen.

Relevanz der Befunde

Prof. Dr. Daniel Teupser, Professor für Klinische Chemie und Funktionelle Genetik, fasst zusammen: "Durch die aufwendigen Leipziger Forschungen konnte erstmals eine direkte Verbindung zwischen den für den Transport pflanzlicher Sterole wesentlichen Lipidgenen und der koronaren Herzerkrankung gezeigt werden. Menschen mit einer bestimmten genetischen Variante scheiden Phytosterole schlechter aus, haben dadurch einen höhere Sterolspiegel und somit ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Dieser Befund steht im Widerspruch zu den Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften, die eine Nahrungsmittelergänzung mit pflanzlichen Sterolen befürworten."

Prof. Dr. Joachim Thiery, Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik, ergänzt: "Die Veröffentlichung ist seit über einem Jahr durch einen außergewöhnlich harten Prüfungsprozess gelaufen, was Rückschlüsse auf die Brisanz des Themas zulässt. Aufgrund der Forschungsergebnisse kann die weit verbreitete Auffassung, dass Produkte mit Ersatzstoffen für tierische Fette grundsätzlich gesundheitsfördernd sind, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung sind sie sogar als schädlich einzustufen. Die gefundenen Zusammenhänge bedürfen nun einer tiefer gehenden Funktionsaufklärung, die in Leipzig jetzt im Rahmen der Landesexzellenzinitiative LIFE stattfinden wird."

Ob jemand zur Risikogruppe gehört und die entsprechende Variante in sich trägt, ist durch einen genetischen Test herauszufinden, der jedoch bis jetzt nicht allgemein verfügbar ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte deshalb bei Lebensmitteln mit Phytosterolzusätzen zurückhaltend sein.

Originalveröffentlichung: Daniel Teupser et al.; "Genetic Regulation of Serum Phytosterol Levels and Risk of Coronary Artery Disease"; Circulation: Cardiovascular Genetics. 2010, published online before print June 7, 2010