Comprendre le fonctionnement des protéines

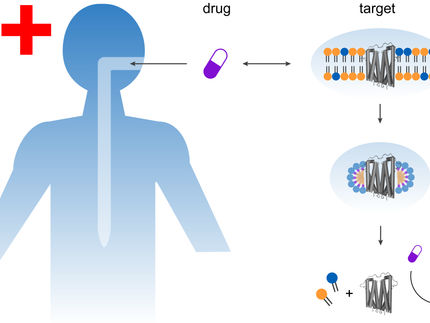

Ces résultats pourraient améliorer la recherche de nouveaux médicaments ayant moins d'effets secondaires.

Le travail d'équipe est crucial pour les protéines. Cependant, on sait peu de choses sur les équipes de protéines qui sont réellement actives dans les différents tissus. Une nouvelle étude à grande échelle menée par des biologistes systémiques de l'ETH Zurich redessine aujourd'hui la carte.

Le corps humain et ses organes sont composés d'une grande variété de types de cellules. Bien que toutes les cellules contiennent les mêmes gènes, elles fonctionnent de manière très différente, notamment parce que les interactions entre les protéines diffèrent d'une cellule à l'autre.

Des chercheurs de l'ETH Zurich ont maintenant créé un atlas montrant quelles protéines travaillent ensemble dans quels tissus. Ces résultats permettront d'identifier plus précisément les gènes des maladies et de mettre au point des médicaments qui agissent spécifiquement là où ils sont nécessaires et nulle part ailleurs.

Les protéines travaillent rarement seules, mais en équipe : elles interagissent avec d'autres protéines, par exemple en formant des complexes ou le long de cascades de signalisation biochimique.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des cellules dans les différents tissus ou organes du corps, les scientifiques doivent d'abord découvrir quelles protéines travaillent ensemble et comment leur coordination diffère d'un type de cellule à l'autre. "Si nous connaissons les interactions protéiques spécifiques, nous pouvons mieux comprendre ce qui distingue une cellule du foie d'une cellule du cerveau", explique Pedro Beltrao, professeur à l'Institut de biologie moléculaire des systèmes de l'ETH Zurich.

Passer au crible d'énormes ensembles de données

Cependant, il n'est pas encore suffisamment établi quelles sont les interactions protéiques qui se produisent universellement dans le corps ou qui sont spécifiques à un tissu particulier. L'une des raisons en est que l'étude systématique des interactions protéiques par le biais d'expériences en laboratoire est coûteuse, longue et compliquée.

Beltrao et ses collègues ont donc opté pour la bio-informatique et exploité les collections de données existantes sur le protéome (l'ensemble des protéines présentes dans une cellule à un moment donné).

Dans leur étude, qui vient d'être publiée dans la revue Nature Biotechnology, les chercheurs de l'ETH ont passé au peigne fin les données sur le protéome de plus de 7 800 biopsies humaines. Sur la base de ces énormes ensembles de données, les chercheurs ont ensuite déduit des interactions protéiques spécifiques aux tissus dans onze types de tissus différents.

Une interaction sur quatre est spécifique à un tissu

Les chercheurs de l'ETH ont constaté qu'une interaction protéique sur quatre est effectivement spécifique à un tissu. Par exemple, une interaction peut se produire uniquement dans le tissu hépatique, mais pas dans les dix autres types de tissus examinés. Beltrao attribue la plupart des différences entre les tissus à des composants cellulaires spécifiques aux types de cellules. Les compartiments cellulaires sont des zones distinctes à l'intérieur d'une cellule où se déroulent certaines activités - et où se produisent certaines interactions protéiques.

Le cerveau et ses connexions neurales (synapses) présentent un nombre particulièrement élevé d'interactions protéiques spécifiques aux tissus. Afin d'examiner les équipes de protéines dans les synapses, Beltrao et ses collègues ont utilisé les données recueillies par Bernd Wollscheid, professeur à l'ETH, dans son laboratoire.

De meilleurs médicaments ciblant des zones spécifiques

Ces résultats sont également précieux pour la recherche pharmaceutique. La connaissance des interactions entre les protéines spécifiques à un organe aide les chercheurs à mieux comprendre les mécanismes de la maladie et à identifier les gènes de la maladie afin d'améliorer le développement des médicaments.

"Les protéines qui travaillent en équipe ont généralement une influence sur la même maladie", explique M. Beltrao. "Ainsi, si nous pouvons dire quelles protéines travaillent ensemble exclusivement dans les cellules nerveuses, par exemple, nous pouvons mieux définir les gènes impliqués dans la maladie.

Les médicaments actuels peuvent avoir un large spectre d'activité et, par conséquent, entraîner des effets secondaires indésirables dans des parties du corps situées au-delà de la cible thérapeutique. Les résultats de cette étude pourraient aider les chercheurs à rechercher des substances actives qui agissent sur les protéines d'un organe ou d'un tissu spécifique. Cela augmentera la sécurité des médicaments grâce à leur spécificité.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

Publication originale

Diederik S. Laman Trip, Marc van Oostrum, Danish Memon, Fabian Frommelt, Delora Baptista, Kalpana Panneerselvam, Glyn Bradley, Luana Licata, Henning Hermjakob, Sandra Orchard, Gosia Trynka, Ellen M. McDonagh, Andrea Fossati, Ruedi Aebersold, Matthias Gstaiger, Bernd Wollscheid, Pedro Beltrao; "A tissue-specific atlas of protein–protein associations enables prioritization of candidate disease genes"; Nature Biotechnology, 2025-5-2