Verstehen, wie und welche Proteine zusammenarbeiten

Erkenntnisse könnten die Suche nach neuen nebenwirkungsarmen Medikamenten verbessern

Anzeigen

Teamarbeit ist bei Proteinen entscheidend. Aber welche Proteinteams in welchem Gewebe aktiv sind, ist kaum bekannt. Das ändert nun eine neue gross angelegte Untersuchung von Systembiolog:innen der ETH Zürich.

Im menschlichen Körper und seine Organe sind aus den verschiedensten Zelltypen zusammengesetzt. Obwohl alle Zellen dieselben Gene enthalten, funktionieren sie unterschiedlich – unter anderem deshalb, weil die Proteinwechselwirkungen in jeder Zelle anders sind.

Forschende der ETH Zürich haben nun einen Atlas erstellt, der zeigt, welche Proteine in welchen Geweben zusammenarbeiten. Diese Erkenntnisse helfen, Krankheitsgene gezielter zu identifizieren und Medikamente zu entwickeln, die gezielt dort wirken, wo sie wirken müssen, und sonst nirgends.

Die meisten Proteine arbeiten zudem nicht allein für sich, sondern im Team: Sie interagieren mit anderen Proteinen, etwa indem sie sich zu Komplexen zusammenlagern oder entlang von biochemischen Signalkaskaden.

Um besser zu verstehen, wie Zellen in den unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers funktionieren, müssen Wissenschaftler:innen deshalb zuerst herausfinden, welche Proteine zusammenarbeiten und wie sich deren Koordination von Zelltyp zu Zelltyp unterscheidet. «Kennen wir die spezifischen Protein-Interaktionen, verstehen wir besser, was eine Leberzelle von einer Hirnzelle unterscheidet», sagt Pedro Beltrao, Professor am Institut für Molekulare Systembiologie der ETH Zürich.

Welche dieser Protein-Interaktionen universell im ganzen Körper vorkommen oder nur sehr spezifisch für ein bestimmtes Gewebe sind, ist jedoch nur ungenügend bekannt, unter anderem deshalb, weil es teuer, aufwändig und kompliziert ist, die Protein-Wechselwirkungen mit Laborexperimenten systematisch zu untersuchen.

Riesige Datensätze durchgekämmt

Beltrao und seine Mitarbeitenden haben deshalb den Weg über die Bioinformatik gewählt und bestehende Datensammlungen über das Proteom (die Gesamtheit aller Proteine, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle vorhanden ist) genutzt.

Für ihre Studie, die soeben in der Fachzeitschrift Nature Biotechnology erschienen ist, durchkämmten die ETH-Forschenden Proteom-Daten von über 7800 menschlichen Biopsien. Anhand dieser riesigen Datensätze schlossen die Forschenden dann auf gewebespezifische Protein-Interaktionen in elf verschiedenen Gewebearten.

Jede vierte Interaktion ist gewebespezifisch

Die ETH-Forschenden haben gefunden, dass jede vierte Protein-Interaktion gewebespezifisch ist. Sie kommt beispielsweise nur im Lebergewebe vor, nicht aber in den übrigen zehn untersuchten Gewebearten. Beltrao führt die meisten Unterschiede zwischen Geweben auf Kompartimente zurück, die spezifisch für gewisse Zelltypen sind. Zellkompartimente sind abgegrenzte Bereiche innerhalb einer Zelle, in denen bestimmte Aktivitäten ablaufen. Ein Teil der Protein-Interaktionen findet denn auch in Kompartimenten statt.

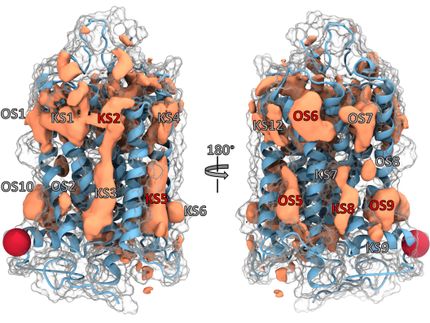

Eine besonders hohe Anzahl von gewebespezifischen Protein-Interaktionen kommen im Hirn und dessen Nervenverbindungen (Synapsen) vor. Um die Protein-Teams von Synapsen zu überprüfen, nutzten Beltrao und seine Kollegen Daten, die ETH-Professor Bernd Wollscheid in seinem Labor erhoben hatte

Bessere Medikamente, die gezielt wirken

Interessant sind die Erkenntnisse unter anderem für die Pharmaforschung. Das Wissen über organspezifische Protein-Interaktionen hilft Forschenden, Krankheitsmechanismen besser zu verstehen und Krankheitsgene zu identifizieren, um die Medikamentenentwicklung zu verbessern.

«Proteine, die im Team arbeiten, beeinflussen meistens auch die gleiche Krankheit», erklärt Beltrao. «Wenn wir also sagen können, welche Proteine beispielsweise ausschliesslich in Nervenzellen zusammenarbeiten, können wir jene Gene, die in die Krankheit involviert sind, besser definieren.»

Heutige Medikamente können ein breites Wirkungsspektrum und dementsprechend unerwünschte Nebenwirkungen in Körperregionen, die nicht das therapeutische Ziel sind, haben. Die Erkenntnisse aus dieser Studie könnten Forschende dabei unterstützen, Wirkstoffe zu suchen, die organ- oder gewebespezifisch auf Proteine einwirken. Das erhöht die Medikamentensicherheit durch Spezifität.

Originalveröffentlichung

Diederik S. Laman Trip, Marc van Oostrum, Danish Memon, Fabian Frommelt, Delora Baptista, Kalpana Panneerselvam, Glyn Bradley, Luana Licata, Henning Hermjakob, Sandra Orchard, Gosia Trynka, Ellen M. McDonagh, Andrea Fossati, Ruedi Aebersold, Matthias Gstaiger, Bernd Wollscheid, Pedro Beltrao; "A tissue-specific atlas of protein–protein associations enables prioritization of candidate disease genes"; Nature Biotechnology, 2025-5-2