Une prothèse oculaire redonne la vue à des patients atteints d'une perte de vision incurable

Des chercheurs de Stanford ont mis au point une prothèse rétinienne sans fil qui a amélioré la vision de patients atteints de dégénérescence maculaire avancée. Le dispositif PRIMA projette des images infrarouges à partir de lunettes de haute technologie vers une puce dans l'œil, remplaçant ainsi les photorécepteurs endommagés. Les résultats des essais cliniques montrent des améliorations significatives de la capacité de lecture et de la qualité de vie globale des participants.

Une minuscule puce sans fil implantée à l'arrière de l'œil et une paire de lunettes de haute technologie ont partiellement restauré la vision de personnes atteintes d'une forme avancée de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans le cadre d'un essai clinique mené par des chercheurs de Stanford Medicine et des collaborateurs internationaux, 27 participants sur 32 avaient retrouvé la capacité de lire un an après avoir reçu le dispositif.

Grâce aux améliorations numériques permises par l'appareil, telles que le zoom et un contraste plus élevé, certains participants ont pu lire avec une acuité équivalente à une vision 20/42. Les résultats de l'étude ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.

L'appareil, appelé PRIMA, mis au point à Stanford Medicine, est la première prothèse oculaire à restaurer la vue fonctionnelle de patients souffrant d'une perte de vision incurable, en leur donnant la capacité de percevoir des formes et des motifs - ce que l'on appelle également la vision des formes.

"Toutes les tentatives antérieures visant à fournir une vision à l'aide de prothèses se sont traduites par une sensibilité à la lumière, et non par une vision de la forme", explique Daniel Palanker, professeur d'ophtalmologie et coauteur principal de l'article. "Nous sommes les premiers à fournir une vision de la forme.

L'autre auteur principal est José-Alain Sahel, professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'université de Pittsburgh. L'auteur principal est Frank Holz, professeur d'ophtalmologie à l'université de Bonn en Allemagne.

Le dispositif en deux parties consiste en une petite caméra, montée sur une paire de lunettes, qui capture des images et les projette en temps réel par lumière infrarouge vers une puce sans fil placée dans l'œil. La puce convertit les images en stimulation électrique, prenant ainsi la place des photorécepteurs naturels endommagés par la maladie.

PRIMA est l'aboutissement de décennies de développement, de prototypes, d'essais sur des animaux et d'un petit essai sur l'homme.

Palanker a imaginé un tel dispositif pour la première fois il y a 20 ans, alors qu'il travaillait avec des lasers ophtalmiques utilisés pour traiter des affections oculaires. "J'ai réalisé que nous devrions utiliser le fait que l'œil est transparent et transmettre des informations par la lumière", a-t-il déclaré. "Le dispositif que nous avons imaginé en 2005 fonctionne aujourd'hui remarquablement bien chez les patients.

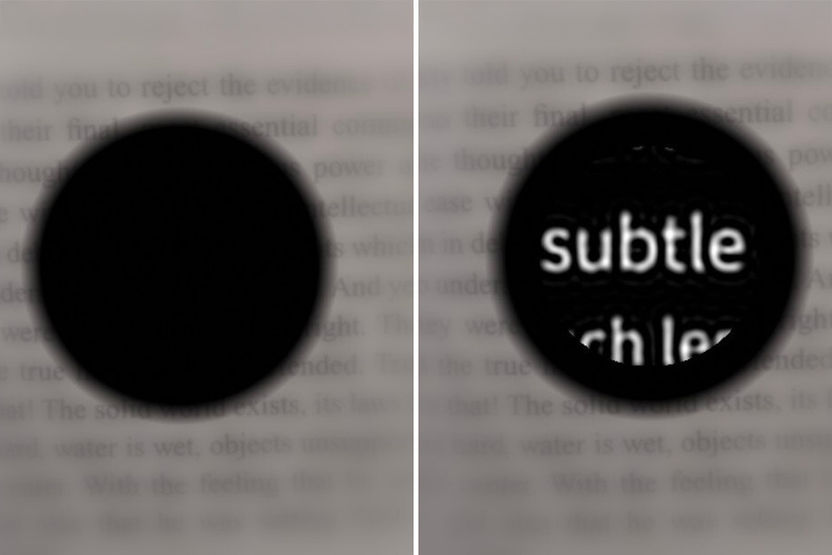

À gauche : Simulation de la vision d'un patient atteint de dégénérescence maculaire : Simulation de la vision du patient améliorée par la prothèse oculaire PRIMA.

Palanker Lab

Remplacement des photorécepteurs perdus

Les participants à ce nouvel essai présentaient une forme avancée de dégénérescence maculaire liée à l'âge, connue sous le nom d'atrophie géographique, qui érode progressivement la vision centrale. Plus de 5 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, qui est la cause la plus fréquente de cécité irréversible chez les personnes âgées.

La dégénérescence maculaire détruit les photorécepteurs sensibles à la lumière au centre de la rétine, le fin tissu neuronal situé à l'arrière de l'œil qui convertit la lumière en signaux électriques qui sont ensuite transmis au cerveau. Cependant, la plupart des patients conservent des cellules photoréceptrices qui leur permettent d'avoir une vision périphérique, ainsi que des neurones rétiniens qui relaient les informations provenant des photorécepteurs.

Plus de 5 millions de personnes dans le monde sont touchées par une forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge connue sous le nom d'atrophie géographique.

Le nouveau dispositif tire parti de ce qui est préservé.

La puce de 2 mm sur 2 mm qui reçoit les images est implantée dans la partie de la rétine où les photorécepteurs ont disparu. La puce est sensible à la lumière infrarouge projetée par les lunettes, contrairement aux photorécepteurs réels qui ne réagissent qu'à la lumière visible.

"La projection se fait par infrarouge parce que nous voulons nous assurer qu'elle est invisible pour les photorécepteurs restants à l'extérieur de l'implant", explique M. Palanker.

Grâce à cette conception, les patients peuvent utiliser leur vision périphérique naturelle en même temps que la vision centrale prothétique, ce qui facilite l'orientation et la navigation.

"Le fait qu'ils voient simultanément la vision prothétique et la vision périphérique est important parce qu'ils peuvent fusionner et utiliser pleinement leur vision", a déclaré M. Palanker.

La puce étant photovoltaïque, c'est-à-dire qu'elle n'a besoin que de lumière pour générer un courant électrique, elle peut fonctionner sans fil et être implantée sous la rétine. Les prothèses oculaires précédentes nécessitaient une source d'énergie externe et un câble sortant de l'œil.

La relecture

Le nouvel essai a porté sur 38 patients âgés de plus de 60 ans qui présentaient une atrophie géographique due à une dégénérescence maculaire liée à l'âge et dont la vision était inférieure à 20/320 dans au moins un œil.

Quatre à cinq semaines après l'implantation de la puce dans un œil, les patients ont commencé à utiliser les lunettes. Bien que certains patients aient pu distinguer des motifs immédiatement, l'acuité visuelle de tous les patients s'est améliorée au fil des mois d'entraînement.

"Plusieurs mois d'entraînement peuvent être nécessaires pour atteindre des performances optimales, à l'instar de ce que nécessitent les implants cochléaires pour maîtriser une prothèse auditive", a déclaré M. Palanker.

Sur les 32 patients qui ont terminé l'essai d'un an, 27 pouvaient lire et 26 ont montré une amélioration cliniquement significative de l'acuité visuelle, définie comme la capacité de lire au moins deux lignes supplémentaires sur un diagramme oculaire standard. En moyenne, l'acuité visuelle des participants s'est améliorée de 5 lignes ; l'un d'entre eux s'est amélioré de 12 lignes.

Les participants ont utilisé la prothèse dans leur vie quotidienne pour lire des livres, des étiquettes alimentaires et des panneaux de métro. Les lunettes leur permettaient de régler le contraste et la luminosité et de grossir jusqu'à 12 fois. Les deux tiers des participants se sont déclarés moyennement ou très satisfaits de l'appareil.

Dix-neuf participants ont ressenti des effets secondaires, notamment une hypertension oculaire (pression élevée dans l'œil), des déchirures de la rétine périphérique et une hémorragie sous-rétinienne (accumulation de sang sous la rétine). Aucun n'a mis la vie en danger et presque tous ont disparu dans les deux mois qui ont suivi.

Perspectives d'avenir

Pour l'instant, l'appareil PRIMA ne permet de voir qu'en noir et blanc, sans nuances intermédiaires, mais Palanker développe un logiciel qui permettra bientôt d'obtenir toute la gamme des niveaux de gris.

"Le premier souhait des patients est de lire, mais le deuxième, très proche, est de reconnaître les visages", explique-t-il. "Et la reconnaissance des visages nécessite des niveaux de gris.

Il conçoit également des puces qui offriront une vision à plus haute résolution. La résolution est limitée par la taille des pixels sur la puce. Actuellement, les pixels ont une largeur de 100 microns, avec 378 pixels sur chaque puce. La nouvelle version, déjà testée sur des rats, pourrait avoir des pixels d'une largeur de 20 microns, avec 10 000 pixels sur chaque puce.

M. Palanker souhaite également tester le dispositif pour d'autres types de cécité causés par la perte de photorécepteurs.

"Il s'agit de la première version de la puce, et la résolution est relativement faible", a-t-il déclaré. "La prochaine génération de la puce, avec des pixels plus petits, aura une meilleure résolution et sera associée à des lunettes plus élégantes.

Une puce avec des pixels de 20 microns pourrait donner à un patient une vision de 20/80, a expliqué M. Palanker. "Mais avec un zoom électronique, ils pourraient obtenir une vision proche de 20/20.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.