Les microrobots se frayent un chemin

Des chercheurs ont mis au point un microrobot capable de transporter des médicaments à des endroits précis du corps, ce qui pourrait être utilisé dans les hôpitaux dans un avenir proche

Chaque année, 12 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ; beaucoup en meurent ou en gardent des séquelles permanentes. Actuellement, des médicaments sont administrés pour dissoudre le thrombus qui bloque le vaisseau sanguin. Ces médicaments se répandent dans tout le corps, ce qui signifie qu'une dose élevée doit être administrée pour garantir que la quantité nécessaire atteigne le thrombus. Cela peut entraîner des effets secondaires graves, tels que des hémorragies internes. Étant donné que les médicaments ne sont souvent nécessaires que dans des zones spécifiques du corps, la recherche médicale cherche depuis longtemps un moyen d'utiliser des microrobots pour acheminer les produits pharmaceutiques là où ils doivent l'être : dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, directement dans le thrombus lié à l'accident. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs de l'ETH Zurich a réalisé des avancées majeures à plusieurs niveaux. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Science.

C'est la taille du dernier microrobot de l'EPF.

Luca Donati / ETH Zürich

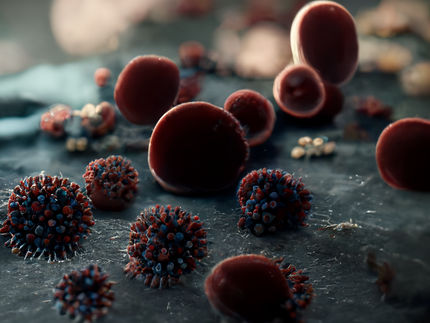

Des nanoparticules de précision sont nécessaires

Le microrobot utilisé par les chercheurs se compose d'une capsule sphérique exclusive constituée d'une enveloppe de gel soluble qu'ils peuvent contrôler à l'aide d'aimants et guider à travers le corps jusqu'à sa destination. Les nanoparticules d'oxyde de fer contenues dans la capsule lui confèrent ses propriétés magnétiques. "Les vaisseaux du cerveau humain étant très petits, la taille de la capsule est limitée. Le défi technique consiste à s'assurer qu'une capsule aussi petite possède également des propriétés magnétiques suffisantes", explique Fabian Landers, auteur principal de l'article et chercheur postdoctoral au Multi-Scale Robotics Lab de l'ETH Zurich.

Le microrobot a également besoin d'un agent de contraste pour permettre aux médecins de suivre aux rayons X la façon dont il se déplace dans les vaisseaux. Les chercheurs se sont concentrés sur les nanoparticules de tantale, couramment utilisées en médecine, mais plus difficiles à contrôler en raison de leur densité et de leur poids. "Combiner la fonctionnalité magnétique, la visibilité de l'imagerie et le contrôle précis dans un seul microrobot nécessitait une synergie parfaite entre la science des matériaux et l'ingénierie robotique, ce qui nous a pris de nombreuses années pour y parvenir", explique Bradley Nelson, professeur à l'ETH, qui effectue des recherches sur les microrobots depuis des dizaines d'années. Le professeur Salvador Pané, chimiste à l'Institut de robotique et des systèmes intelligents, et son équipe ont mis au point des nanoparticules d'oxyde de fer de précision qui permettent ce délicat exercice d'équilibre.

Un cathéter spécial libère une capsule chargée de médicament

Les microrobots contiennent également l'ingrédient actif qu'ils doivent délivrer. Les chercheurs ont réussi à charger les microrobots avec des médicaments courants destinés à diverses applications - dans ce cas, un agent dissolvant les thrombus, un antibiotique ou un médicament contre les tumeurs. Ces médicaments ont été libérés par un champ magnétique à haute fréquence qui a chauffé les nanoparticules magnétiques, dissolvant l'enveloppe de gel et le microrobot.

Les chercheurs ont utilisé une stratégie en deux étapes pour rapprocher le microrobot de sa cible : ils ont d'abord injecté le microrobot dans le sang ou le liquide céphalo-rachidien par l'intermédiaire d'un cathéter. Ils ont ensuite utilisé un système de navigation électromagnétique pour guider le microrobot magnétique jusqu'à l'endroit ciblé. La conception du cathéter est basée sur un modèle disponible dans le commerce, avec un fil-guide interne relié à une pince en polymère flexible. Lorsqu'elle est poussée au-delà du guide externe, la pince en polymère s'ouvre et libère le microrobot.

Nager à contre-courant - naviguer dans les vaisseaux sanguins

Pour diriger avec précision les microrobots, les chercheurs ont mis au point un système de navigation électromagnétique modulaire utilisable en salle d'opération. "La vitesse du flux sanguin dans le système artériel humain varie considérablement en fonction de l'endroit. Cela rend la navigation d'un microrobot très complexe", explique Nelson. Les chercheurs ont combiné trois stratégies de navigation magnétique différentes qui leur ont permis de naviguer dans toutes les régions des artères de la tête.

Ils ont ainsi pu faire rouler la capsule le long de la paroi du vaisseau à l'aide d'un champ magnétique rotatif. La capsule peut être guidée vers sa cible avec une énorme précision à une vitesse de 4 millimètres par seconde.

Dans un autre modèle, la capsule est déplacée à l'aide d'un gradient de champ magnétique : le champ magnétique est plus fort à un endroit qu'à un autre. Cela attire le microrobot dans le vaisseau vers le champ le plus fort. La capsule peut même aller à contre-courant, à une vitesse d'écoulement considérable de plus de 20 centimètres par seconde. "Il est remarquable de constater la quantité de sang qui circule dans nos vaisseaux, et ce à une vitesse aussi élevée. Notre système de navigation doit être capable de résister à tout cela", explique M. Landers.

Lorsque le microrobot atteint un point de jonction dans les vaisseaux où il serait difficile de manœuvrer, la navigation dans le flux sanguin entre en jeu. Le gradient magnétique est dirigé contre la paroi du vaisseau de manière à ce que la capsule soit entraînée dans le bon vaisseau.

En intégrant ces trois stratégies de navigation, les chercheurs parviennent à contrôler efficacement les microrobots dans diverses conditions d'écoulement et scénarios anatomiques. Dans plus de 95 % des cas testés, la capsule a réussi à délivrer le médicament au bon endroit. "Les champs et gradients magnétiques sont idéaux pour les procédures mini-invasives car ils pénètrent profondément dans le corps et - du moins aux intensités et aux fréquences indiquées - dans l'organisme.

Les champs magnétiques et les gradients sont idéaux pour les procédures mini-invasives car ils pénètrent profondément dans le corps et n'ont pas d'effet néfaste sur celui-ci, du moins aux intensités et aux fréquences que nous utilisons", explique M. Nelson.

L'innovation ne s'arrête pas à la robotique

Pour tester les microrobots et leur navigation dans un environnement réaliste, les chercheurs ont mis au point des modèles en silicone qui reproduisent fidèlement les vaisseaux de patients et d'animaux. Ces modèles de vaisseaux sont si réalistes qu'ils sont désormais utilisés dans la formation médicale et commercialisés par Swiss Vascular, une entreprise dérivée de l'ETH. "Les modèles sont essentiels pour nous, car nous avons beaucoup pratiqué pour optimiser la stratégie et ses composants. Cela n'est pas possible avec les animaux", explique M. Pané. Dans le modèle, les chercheurs ont pu cibler et dissoudre un caillot sanguin.

Après de nombreux essais réussis dans le modèle, l'équipe a cherché à démontrer ce que le microrobot pouvait accomplir dans des conditions cliniques réelles. Tout d'abord, ils ont pu démontrer sur des porcs que les trois méthodes de navigation fonctionnent et que le microrobot reste clairement visible tout au long de la procédure. Ensuite, ils ont fait naviguer des microrobots dans le liquide cérébral d'un mouton. M. Landers est particulièrement satisfait : "Cet environnement anatomique complexe présente un potentiel énorme pour d'autres interventions thérapeutiques, c'est pourquoi nous avons été très heureux de constater que le microrobot était capable de se frayer un chemin dans cet environnement également."

Des applications au-delà des occlusions vasculaires

Outre le traitement des thromboses, ces nouveaux microrobots pourraient également être utilisés pour traiter des infections ou des tumeurs localisées. À chaque étape du développement, l'équipe de recherche est restée concentrée sur son objectif : faire en sorte que tout ce qu'elle crée soit prêt à être utilisé dans les salles d'opération le plus rapidement possible. Le prochain objectif est de commencer les essais cliniques chez l'homme le plus rapidement possible. En parlant de ce qui motive toute l'équipe, Landers déclare : "Les médecins font déjà un travail incroyable dans les hôpitaux. Ce qui nous motive, c'est de savoir que nous disposons d'une technologie qui nous permet d'aider les patients plus rapidement et plus efficacement et de leur donner un nouvel espoir grâce à des thérapies innovantes."

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

Publication originale

Fabian C. Landers, Lukas Hertle, Vitaly Pustovalov, Derick Sivakumaran, Cagatay M. Oral, Oliver Brinkmann, Kirstin Meiners, Pascal Theiler, Valentin Gantenbein, ... Philipp Gruber, Miriam Weisskopf, Quentin Boehler, Salvador Pané, Bradley J. Nelson; "Clinically ready magnetic microrobots for targeted therapies"; Science, Volume 390

Autres actualités du département science

Actualités les plus lues

Plus actualités de nos autres portails

Il se trame quelque chose dans le secteur des sciences de la vie…

Voilà à quoi ressemble le véritable esprit pionnier : De nombreuses start-ups innovantes apportent des idées fraîches, de la passion et un esprit d'entreprise pour changer positivement le monde de demain. Plongez dans l'univers de ces jeunes entreprises et profitez de la possibilité d'entrer en contact avec leurs fondateurs.