Unsichtbare Helfer: Wie probiotische Bakterien vor Entzündungen im Darm schützen

Anzeigen

Einige Milchsäurebakterien können Entzündungen lindern und so Magen- und Darmbeschwerden vorbeugen. Warum das so ist, war bislang unbekannt. Wissenschaftler um Prof. Dirk Haller von der Technischen Universität München haben nun den biochemischen Mechanismus entschlüsselt, der hinter der Schutzwirkung der Bakterien steckt (Cell Host & Microbe). In Versuchen mit Mäusen konnten die Forscher zeigen, dass Lactocepin – ein von bestimmten Milchsäurebakterien produziertes Enzym – gezielt entzündungsfördernde Botenstoffe abbaut. Mit dem Wissen um die Wirkung der Mikroorganismen lassen sich neue therapeutische Ansätze für chronische Darmerkrankungen entwickeln, sind sich die Forscher sicher.

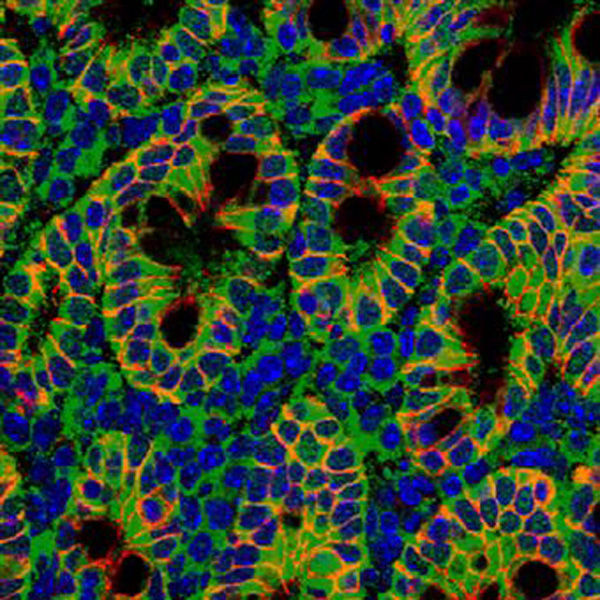

Blick durchs Lasermikroskop: Wo (hier grüngefärbte) Chemokine auftreten, ist das Darmgewebe besonders entzündet.

TUM

Joghurt ist nicht nur schmackhaft, es wird seit Jahrhunderten auch für seine gesundheitsfördernde Wirkung geschätzt. Grund dafür sind die typischen Milchsäurebakterien: In den letzten Jahren häufen sich die wissenschaftlichen Belege dafür, dass einige Bakterienstämme tatsächlich probiotisch wirken und so Erkrankungen vorbeugen können. Welche Mechanismen hinter diesem Schutzeffekt stecken, haben nun Biologen und Ernährungswissenschaftler um Prof. Dirk Haller von der Technischen Universität München (TUM) herausgefunden.

In Versuchen mit Mäusen haben die Wissenschaftler beobachtet, dass Lactocepin – ein vom Milchsäurebakterium Lactobacillus paracasei produziertes Enzym – gezielt Entzündungsreaktionen unterbrechen kann. Lactocepin, so die Erkenntnis der Wissenschaftler, baut entzündungsfördernde Botenstoffe im erkrankten Gewebe ab, die sogenannten Chemokine. Diese Chemokine werden als Teil der „normalen“ Immunabwehr benötigt, um Abwehrzellen zu den Infektionsherden zu leiten. Bei chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa ist der sonst so effektive Abwehrmechanismus gegen Infektionserreger aber gestört. Chemokine wie das IP-10 tragen dann dazu bei, dass das angegriffene Gewebe chronisch entzündet bleibt und nicht heilen kann.

„Lactocepin ist in der lebenmitteltechnologischen Forschung ein alter Bekannter“, sagt Prof. Dirk Haller, der den TUM-Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel innehat. „Überraschend ist jedoch dessen biomedizinischen Wirkung, also die Kraft mit der das Enzym ganz bestimmte Entzündungsbotenstoffe angreift und abbaut.“ Auf der Grundlage dieses Wirkungsmechanismus lassen sich neue Ansätze für eine gezielte Prävention und Therapie von chronischen Darmerkrankungen und sogar von Hautkrankheiten entwickeln, ist sich Haller sicher: „Der entzündungshemmende Effekt von Lactocepin ist lokal begrenzt, Nebenwirkungen sind bislang nicht bekannt.“

Im nächsten Schritt plant der Wissenschaftler deshalb klinische Studien, um eine pharmazeutische Anwendung des Enzyms zu prüfen. Und auch bei der „Herstellung“ von Lactocepin durch die Milchsäurebakterien sind noch Fragen offen. Manche Bakterienstämme wie der von Dirk Haller untersuchte Lactobacillus paracasei produzieren hochpotente Lactocepine, bei anderen Mikroorganismen steht der Nachweis der Wirksamkeit noch aus. Der Wissenschaftler warnt deshalb vor falschen Versprechen: „Nicht jedes Produkt, das als ‚probiotisch’ bezeichnet wird, hat diesen Namen auch verdient.“