Antikörper gegen Krebs: Welche Patienten profitieren von der Therapie?

Oncotyrol-Forschung zeigt, bei welchen Krebsarten das Marker-Protein EpCAM gemessen werden sollte

Anzeigen

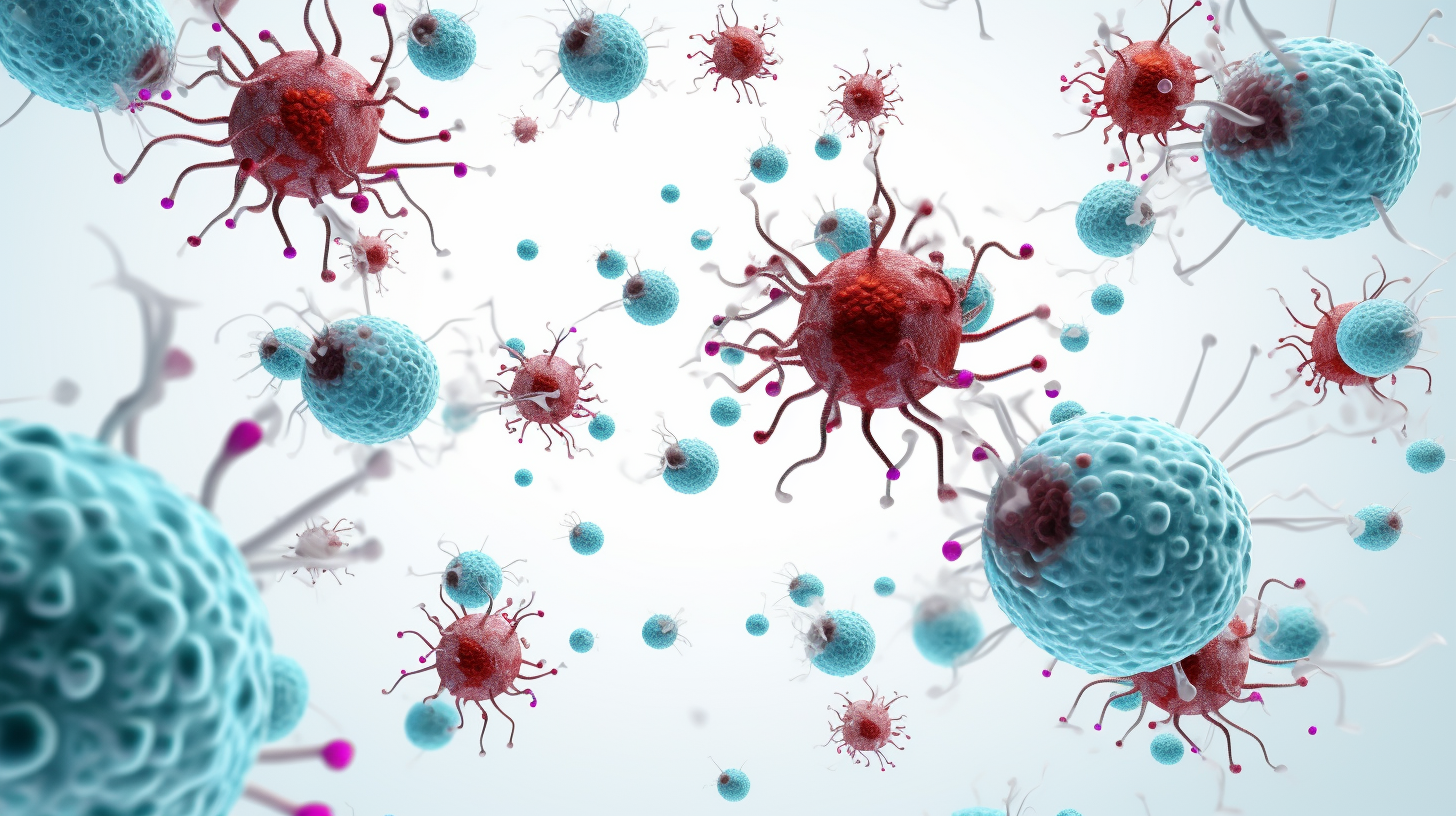

Viele Krebsarten haben ein gemeinsames Merkmal: Die Tumorzellen tragen ein bestimmtes Protein namens EpCAM vermehrt an ihrer Oberfläche. Daher wird versucht, Medikamente zu entwickeln, die diese Zellen gezielt angreifen. Seit kurzem ist ein neuer gegen EpCAM gerichteter Antikörper in Europa auf dem Markt, mehrere sind derzeit in der klinischen Testung. Diese Immuntherapien wirken naturgemäß nur bei Patienten, deren Krebs EpCAM-positiv ist. Doch welche Patienten auf EpCAM getestet werden sollten, und welches Verfahren sich dafür eignet, war bisher unklar. Nun haben Wissenschaftler des Innsbrucker Krebsforschungszentrums Oncotyrol in Innsbruck Forschungsergebnisse veröffentlicht, die eine Entscheidungshilfe in der klinischen Praxis bieten (1). Sie werden Ende Mai auch auf der Internationalen Konferenz für Klinische Onkologie (IRCC) in Turin als Poster präsentiert.

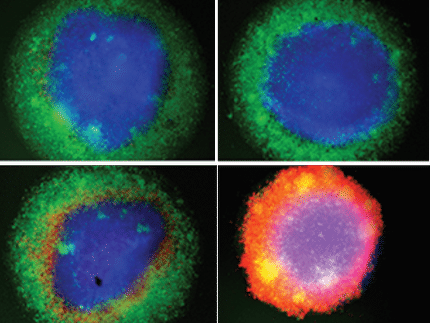

Forscher um Gilbert Spizzo vom Krankenhaus Meran haben mehr als 2000 Gewebeproben von verschiedenen Tumoren und Metastasen mit einem Verfahren namens Immunhistochemie analysiert. Die Immunhistochemie weist Proteine durch Antikörperfärbung nach. Durch die Färbung kann man sehen, wo in einem Gewebeschnitt das gesuchte Protein vorhanden ist und in welcher Intensität. Dieses Verfahren wird heute noch nicht routinemäßig zur EpCAM-Diagnostik eingesetzt. Nun konnten die Oncotyrol-Wissenschaftler zeigen, dass es sich insbesondere bei Brustkrebs, Nierenkrebs, Leberkrebs und Blasenkrebs gut eignet. „Die Immunhistochemie ist einfach durchzuführen, nicht sehr teuer und kann in jedem pathologischen Institut durchgeführt werden“, sagt Spizzo. Da in Zukunft mehrere neue EpCAM-Antikörper auf den Markt kommen werden, sei es wichtig zu wissen, welche Rolle dieses Nachweisverfahren bei der Diagnose und Therapiewahl spielen könne, so der Wissenschaftler.

Der seit kurzem in Europa zugelassene EpCAM-Antikörper (Catumaxomab) wird derzeit bei Krebspatienten eingesetzt, die als Folge ihrer Erkrankung große Mengen von Wasser im Bauchraum ansammeln. Dieser sogenannte maligne Aszites (Bauchwassersucht) ist für die Patienten oft mit psychischen Belastungen, Schmerzen und Atemnot verbunden. Nach der bisherigen Standardtherapie muss das Wasser in häufigen Abständen in der Klinik durch Punktion abgelassen werden. Die Antikörpertherapie verringert die Ansammlung von Bauchwasser deutlich, hat aber auch Nebenwirkungen. Die neue Studie hilft Ärzten bei der Entscheidung, bei welchen Krebspatienten mit Bauchwasser ein EpCAM-Test durchgeführt werden sollte.

Originalveröffentlichung

J Clin Pathol. 2011 May; 64(5):415-20

Meistgelesene News

Originalveröffentlichung

J Clin Pathol. 2011 May; 64(5):415-20

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Diagnostik

Die Diagnostik ist das Herzstück der modernen Medizin und bildet in der Biotech- und Pharmabranche eine entscheidende Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenversorgung. Sie ermöglicht nicht nur die frühzeitige Erkennung und Überwachung von Krankheiten, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der individualisierten Medizin, indem sie gezielte Therapien basierend auf der genetischen und molekularen Signatur eines Individuums ermöglicht.

Themenwelt Diagnostik

Die Diagnostik ist das Herzstück der modernen Medizin und bildet in der Biotech- und Pharmabranche eine entscheidende Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenversorgung. Sie ermöglicht nicht nur die frühzeitige Erkennung und Überwachung von Krankheiten, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der individualisierten Medizin, indem sie gezielte Therapien basierend auf der genetischen und molekularen Signatur eines Individuums ermöglicht.

Themenwelt Antikörper

Antikörper sind spezialisierte Moleküle unseres Immunsystems, die gezielt Krankheitserreger oder körperfremde Substanzen erkennen und neutralisieren können. Die Antikörperforschung in Biotech und Pharma hat dieses natürliche Abwehrpotenzial erkannt und arbeitet intensiv daran, es therapeutisch nutzbar zu machen. Von monoklonalen Antikörpern, die gegen Krebs oder Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden, bis hin zu Antikörper-Drug-Konjugaten, die Medikamente gezielt zu Krankheitszellen transportieren – die Möglichkeiten sind enorm.

Themenwelt Antikörper

Antikörper sind spezialisierte Moleküle unseres Immunsystems, die gezielt Krankheitserreger oder körperfremde Substanzen erkennen und neutralisieren können. Die Antikörperforschung in Biotech und Pharma hat dieses natürliche Abwehrpotenzial erkannt und arbeitet intensiv daran, es therapeutisch nutzbar zu machen. Von monoklonalen Antikörpern, die gegen Krebs oder Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden, bis hin zu Antikörper-Drug-Konjugaten, die Medikamente gezielt zu Krankheitszellen transportieren – die Möglichkeiten sind enorm.