Ein Toxin mit überraschender Eigenschaft

Die Arbeit legt einen Grundstein für zahlreiche Anwendungen wie Lab-on-a-Chip-Technologien, Biosensoren oder künstliche Zellprototypen

Anzeigen

Forschende aus dem SNI-Netzwerk haben eine neue Methode entwickelt, um bei neutralem pH-Wert Lipidvesikel zu fusionieren. Durch die Verwendung eines Teils des Diphterie-Toxins erreichen sie, dass die Membranen der Vesikel ohne Vorbehandlung oder raue Bedingungen verschmelzen. Die Arbeit, die kürzlich in Communications Chemistry publiziert wurde, legt einen Grundstein für zahlreiche Anwendungen wie Lab-on-a-Chip-Technologien, Biosensoren oder künstliche Zellprototypen.

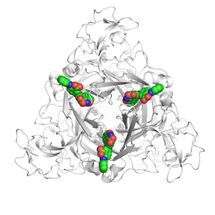

Bestimmte positiv geladene Aminosäuren der Diphtherietoxin-Domäne (graue Punkte) binden an negativ geladene Vesikelmembranen (T-SVs – T-Domänen-assoziierte kleinere Vesikel). Daraufhin haften die Vesikel an einer Glasoberfläche. Dies führt zu einer asymmetrischen Spannung in der Membran (rot). Wenn andere frei in der Lösung befindliche Vesikel mit einem haftenden Vesikel fusionieren, wird die Membranspannung reduziert und es bilden sich grössere Vesikel (LVs).

P. Jasko, University of Basel and PSI

Lipidvesikel – winzige Kugeln, die von Membranen umgeben sind – sind wichtige Werkzeuge in der Medizin und Nanotechnologie. Beispielsweise können sie pharmazeutische Wirkstoffe ganz gezielt zu bestimmten Zellen und Geweben im Körper transportieren oder als Mini-Container für Kontrastmittel bei diagnostischen Untersuchungen dienen. Sie können aber auch als vielseitige Bausteine in der synthetischen Biologie fungieren, wo durch kontrollierte Fusion grössere Kompartimente geschaffen werden können. Diese ahmen die Komplexität lebender Zellen nach, indem sie ihren Inhalt teilen und kombinieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, grössere Vesikel herzustellen, beispielsweise durch Elektroporation oder mikrofluidische Produktion. Eine weitere attraktive Strategie, die von der Biologie inspiriert ist, besteht darin, kleinere Vesikel zu grösseren Kompartimenten verschmelzen zu lassen. Die Fusion ist besonders interessant, da sie natürliche Prozesse nachahmt und es den Kompartimenten ermöglicht, dynamisch zu wachsen und sich zu verbinden. Allerdings ist es seit langem eine Herausforderung, eine gut kontrollierte Membranfusion im Labor zu erreichen, insbesondere ohne Vorbehandlung der Vesikel. Um den Weg für Anwendungen in der Praxis zu ebnen, untersuchen Forschende den Einsatz spezifischer Proteine zur Steuerung und gezielten Fusion von Vesikeln.

Diphterie-Toxin macht Fusion möglich

Forschende um Prof. Dr. Cornelia Palivan vom Departement Chemie der Universität Basel und Dr. Richard A. Kammerer vom Paul Scherrer Institut (PSI) haben nun mithilfe des Diphterie-Toxins einen Durchbruch bei der proteingesteuerten Membranfusion im Labor erzielt.

«Ein bestimmter Teil des Diphterie-Toxins, die sogenannte T-Domäne, kann auch bei neutralem pH-Wert für eine Membranfusion sorgen – ohne dass wir die Vesikelmembranen bei der Herstellung funktionalisieren müssen. Das ist so besonders, da dieses Toxin normalerweise unter sauren Bedingungen in Zellen wirkt», erklärt Piotr Jasko, Erstauthor der Studie und Doktorand in der Doktorandenschule des Swiss Nanoscience Institutes. «In unseren Experimenten konnten wir zeigen, wie die Bindung der T-Domäne des Toxins zu einer Membranfusion führt, ohne dabei die Funktionalität der Membran zu beeinträchtigen», fügt er hinzu.

Positiv geladene Aminosäuren sind wichtig für die Fusion

Dabei sind es bestimmte, positiv geladene Aminosäuren des Diphterie-Proteins, die bei der Verschmelzung bei neutralem pH-Wert eine Rolle spielen. Die Aminosäuren binden an die negativ geladene Vesikelmembran und ermöglichen anschliessend eine Adsorption der Vesikel an einer Glasoberfläche.

Die dadurch entstehende asymmetrische Spannung in der Membran ist der Auslöser, der dann anschliessend zur Fusion von anhaftenden und frei in der Lösung schwimmenden Vesikeln führt, was mit einer reduzierten Membranspannung einhergeht. Frei in der Lösung schwimmende Vesikel, die nicht an der Glasplatte haften, fusionieren nicht untereinander.

«Je nach Stärke der positiven Ladung der T-Domäne oder der Menge an negativ geladenen Lipiden entstehen bei der Fusion viele kleine oder wenige grosse Vesikel, die aber in allen Fällen ihre Kugelform beibehalten», erklärt Richard Kammerer.

«Die gezielte Membranfusion bei neutralem pH-Wert ist von uns von grossem Interesse, da sie sich für zahlreiche Anwendungen nutzen lässt. So liefert sie die Grundlage für verschiedene Lab-on-a-Chip-Technologien, Biosensoren oder die mögliche Verwendung mit synthetischen Alternativen von Liposomen, den Polymersomen, um chemisch fortschrittlichere und stabilere Zellimitate herzustellen», kommentiert Cornelia Palivan die Arbeit.