Hoffnung der Medizin oder ethisches Tabu: ein Jahr Stammzellen-Import

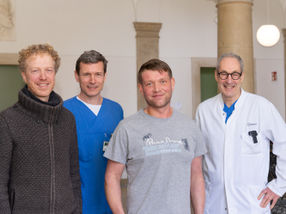

Bonn (dpa) - Seit der Medienrummel um ihn etwas abgenommen hat, ist der Hirnforscher Oliver Brüstle wieder häufiger in seinem Labor und kann sich mehr um die Zellkulturen in seinen Petrischalen kümmern. Das war vor kurzem noch anders. Da stand der Bonner Forscher fast häufiger vor Mikrofonen als vor Mikroskopen. Jeder wollte Zitate von dem Mann, der die Diskussion um die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen ausgelöst hatte, die sich dann zur wohl heftigsten wissenschaftspolitischen Kontroverse in der Bundesrepublik entwickelte. Brüstle beantragte als erster deutscher Wissenschaftler Fördermittel für die Arbeit mit embryonalen Stammzellen und erhielt vor genau einem Jahr (20. Dezember) als erster die Import-Erlaubnis.

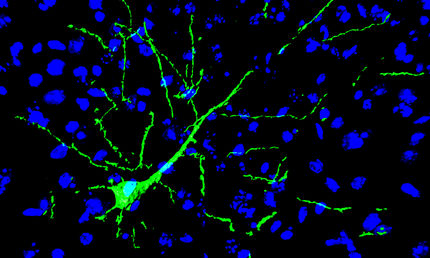

«Kurz nach der Genehmigung kamen vier Zelllinien aus Israel», sagt Brüstle. Die Zellen konnte er wenig später vermehren und in den vergangenen Monaten als Zellkultursystem etablierten - für ihn ein erster Schritt auf dem Weg zu einem ehrgeizigen Ziel. Der 41-Jährige und andere Mediziner wollen mit embryonalen Stammzellen in Zukunft schwere Krankheiten heilen und die Funktion verschlissener Organe wiederherstellen. Diese Zellen sind noch nicht auf eine bestimmte Funktion spezialisiert, können sich unbegrenzt teilen und im Körper zu mehr als 200 verschiedenen Gewebearten heranwachsen. Sie werden in der Regel aus Embryonen gewonnen, die bei einer künstlichen Befruchtung entstehen und nicht mehr für eine Schwangerschaft benötigt werden.

Genau diese «Zellen-Beschaffung» sorgte für erhebliche Bedenken. Kritiker - nicht nur aus den Kirchen - fürchteten einen ethischen Dammbruch. Sie warnten davor, dass Embryonen zu menschlichen Ersatzteillagern degradiert werden. Außerdem stellte sich, wie schon bei der Diskussion um Abtreibung, die Frage nach dem Schutz und dem Wert des ungeborenen Lebens sowie nach dem genauen Zeitpunkt, ab wann eine Anhäufung von Zellen als Mensch anzusehen ist. Nach einer historischen Debatte im Bundestag wurde ein Gesetz verabschiedet, das zwar die Gewinnung solcher Zellen in Deutschland verbietet, aber gleichzeitig den Import für «hochrangige Forschungszwecke» erlaubt.

Ein solcher «hochrangiger Zweck» ist Brüstles Forschung zur Reparatur von zerstörtem Nervengewebe. «Der Einsatz embryonaler Stammzellen könnte etwa bei Krankheiten Erfolg versprechend sein, bei denen im Gehirn regional begrenzt Nervenzellen absterben», berichtet Brüstle. Das sei beispielsweise bei der Parkinson-Krankheit der Fall. Erste Rückschlüsse darauf lassen Brüstles Erfolge bei Tierversuchen zu. Ihm war es mit US-Forschern gelungen, aus embryonalen Stammzellen von Mäusen Gehirnzellen zu entwickeln. Diese Zellen wurden dann in Ratten implantiert, die zerstörtes Nervengewebe hatten. Innerhalb weniger Wochen verbesserte sich der Zustand der kranken Ratten.

Neben der Reparatur von Nervenzellen arbeiten in Deutschland auch Forscher am Ersatz zerstörter Herzmuskelzellen. Insgesamt haben nach dem Team um Brüstle mittlerweile drei staatliche geförderte Forscherteams und ein Unternehmen die Erlaubnis zum Import menschlicher embryonaler Stammzellen erhalten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, der zuständigen Behörde, sind das: das Max- Planck-Institut für Biophysikalische Chemie (Göttingen), Mediziner der Universitäten Köln und München sowie das Mainzer Unternehmen ProteoSys.

In Bonn wollen Brüstle und seine Kollegen in den kommenden Wochen eine weitere Hürde in der noch jungen Forschung nehmen. «Die humanen Zellen implantieren wir in Gehirne von Ratten und Mäusen», kündigt Brüstle an. Dann werde die Ausreifung dieser Zellen untersucht. Dabei müssen die Forscher unter anderem auch Ausschau nach Tumoren halten, denn da sich Stammzellen beliebig häufig teilen, sehen Mediziner die Gefahr, dass sich die Zellen unkontrolliert vermehren könnten.

Trotz solcher möglicher Risiken bewertet Brüstle die immer noch ethisch strittige Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen als lohnenswert. «Das ist eine Technologie mit großem Potenzial», hebt er hervor. Zugleich versetzt er vorschnellen Hoffnungen auf den baldigen Einsatz einen Dämpfer: «Bis zu einer klinischen Anwendung wird es sicher noch zehn Jahre dauern - womöglich sogar länger.»