Neue Immuntherapie nutzt Abwehrzellen gegen Blutkrebs

Statt Röntgenstrahlen ein «lebendes Medikament» gegen Krebszellen einsetzen

Anzeigen

(dpa) Neuartige Immuntherapien gelten als Hoffnungsträger für Patienten, deren Krebserkrankung auf klassische Behandlungen nicht anspricht. Dabei wird das Immunsystem des Patienten gegen den Krebs ausgerichtet. Die kostspieligen Verfahren verzeichnen einige eindrucksvolle Erfolge. Doch nicht allen Patienten kann geholfen werden und bislang kann nicht sicher vorhergesagt werden, wem eine Immuntherapie hilft. Eine neue Behandlungsform, die sogenannte T-Zelltherapie, wird gerade in den USA an Patienten erprobt.

Immuntherapie: Der Therapieansatz nutzt T-Zellen des eigenen Immunsystems, um bei Patienten mit fortgeschrittener Leukämie bösartige Zellen gezielt anzugreifen. «Man weiß seit einigen Jahren, dass die Therapie mit T-Zellen extrem effizient sein kann», sagt Dirk Busch, Immunologe an der Technischen Universität München und Leiter einer Forschungsgruppe für die Entwicklung von Zelltherapeutika. Es handele es sich um ein «lebendes Medikament», erläutert der Immunologe. Die T-Zellen sollen den Blutkrebs aufspüren und binnen weniger Tage vollständig zerstören.

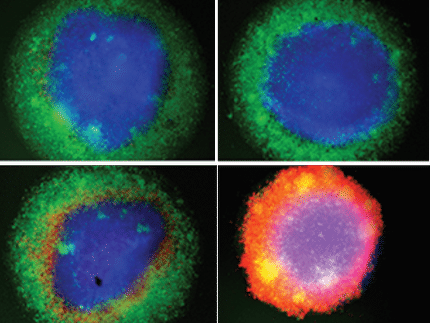

T-Zellen: T-Zellen sind Teil der körpereigenen Polizei, deren Aufgabe es ist, fremde oder krankmachende Zellen zu erkennen und unschädlich zu machen. Krebszellen entwickeln jedoch Abwehrstrategien, die es den T-Zellen schwer machen, sie erfolgreich anzugreifen. Eine dieser Strategien besteht darin, sich für die T-Zellen unsichtbar zu machen. Die T-Zelltherapie setzt genau hier an: Die Zellen werden dem Blut des Patienten entnommen und im Labor gentechnisch so verändert, dass sie Blutkrebszellen erkennen und direkt angreifen.

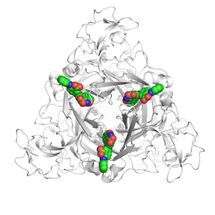

Methode: «Wir statten die T-Zellen mit einer Waffe aus, die gegen Oberflächenmerkmale auf Krebszellen gerichtet ist», erläutert Patrick Schmidt, Krebsforscher am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, der auch an solchen Therapien arbeitet. Hierfür erhalten die Immunzellen ein antikörperähnliches Eiweißmolekül, das an die Krebszellen bindet. Anschließend werden die Zellen im Labor vermehrt und in die Blutbahn des Patienten zurückgebracht. Dort greifen sie den Blutkrebs gezielt an.

Erfolge: Den meisten Patienten in Studien hilft die Therapie. Einige gelten als geheilt, wie Busch sagt. In einer kürzlich veröffentlichten allerdings recht kleinen US-Studie lassen sich bei 27 von 29 Leukämiepatienten nach der Behandlung mit Chemo- und Zelltherapie keine Krebszellen mehr im Knochenmark nachweisen. «Das sind fantastische Ergebnisse», sagt Busch, der nicht an der Studie beteiligt war. «Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um sogenannte austherapierte Patienten handelt, für die es keine Hoffnung mehr gab».

Risiken: Der Eingriff in das Immunsystem ist jedoch mit Risiken verbunden: Die Immunzellen können sich gegen den eigenen Körper richten und große Mengen entzündungsauslösender Botenstoffe freisetzen. Hohes Fieber und lebensbedrohliche Organschäden können dem geschwächten Patienten zum Verhängnis werden. Meistens höre die Immunreaktion aber von selbst auf oder könne gut behandelt werden, sagt Busch. Darüber hinaus müssen sich Patienten ein Leben lang Antikörper spritzen, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die T-Zellen zerstören nämlich sowohl die krankhaft veränderten als auch die gesunden B-Zellen, die ebenfalls ein wichtiger Teil des Abwehrsystems sind.

Ausblick: Die T-Zelltherapie steckt noch in den Kinderschuhen. Die Herausforderung besteht darin, für jeden Patienten die optimale Dosierung zu ermitteln und das Verfahren dadurch sicherer zu machen, bevor es eine breite Anwendung finden kann. «In Deutschland sind erste klinische Prüfungen genehmigt worden», sagt der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek. Die Einrichtung ist für die Genehmigung von Prüfungen mit biomedizinischen Arzneimitteln zuständig. PEI-Zulassungsexpertin Martina Schüßler-Lenz erwartet, dass Anfang 2017 der erste Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur eingeht.

Originalveröffentlichung

Cameron J. Turtle et al.; "CD19 CAR–T cells of defined CD4+:CD8+ composition in adult B cell ALL patients"; Journal of Clinical Investigation