Die Masse macht's: DNA- und Gift-Analyse zur Verbrechensbekämpfung

Im Forschungsprojekt dnatox werden Erbgut-Spuren und Toxine „abgewogen“. Neuartige Nutzung der Massenspektrometrie

Anzeigen

Die wissenschaftliche Untersuchung von Giften oder DNA-Spuren ist nicht nur in Kriminalfilmen wichtig, sondern auch im gerichtsmedizinischen Alltag. Daher spielt die Verbesserung von Analyse-Verfahren eine wichtige Rolle im nationalen österreichischen KIRAS-Programm für Sicherheitsforschung, das vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert wird. Das KIRAS-Projekt dnatox hat dazu entscheidende Beiträge geleistet. Im Rahmen dieses Projekts haben Innsbrucker Gerichtsmediziner eine Technologie erfolgreich weiterentwickelt, die Toxine und Erbgut-Spuren durch „Abwiegen“ identifiziert: die Massenspektrometrie.

Für das Erstellen von DNA-Profilen ist diese Technologie bisher noch nicht im Routine-Einsatz. Sie bietet aber große Vorteile, wie Prof. Walther Parson von der Gerichtsmedizin Innsbruck und Teilbereichsleiter von dnatox nachweisen konnte. Mit ihrer Hilfe können genetische Fingerprints von Straftätern mit größerer Sicherheit zugeordnet werden.

Täterprofile genauer unterscheiden

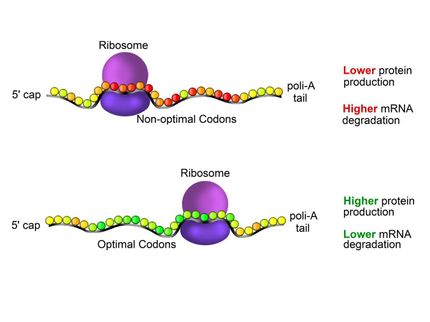

Es gibt DNA-Regionen, in denen sich einzelne Menschen sehr stark unterscheiden. DNA-Fragmente aus diesen Regionen, sogenannte Short Tandem Repeats (STRs), werden daher als Marker zur Identifikationsfeststellung verwendet. Bei der herkömmlicherweise in der Forensik angewandten Analyse-Methode, der Kapillarelektrophorese, werden etwa 10 STRs anhand ihrer Länge unterschieden und zugeordnet - daraus ergibt sich der individuelle genetische Fingerabdruck eines Menschen. Derartige DNA-Profile von Tatverdächtigen und Straftätern werden in Datenbanken gespeichert und können mit neuen Tatort-Spuren verglichen werden. Je größer allerdings die Datenbank, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines rein zufälligen „Treffers“. Es ist daher von großem Nutzen, die individuellen Unterschiede in den DNA-Profilen noch genauer als bisher zu unterscheiden. In diesem Punkt bietet das in dnatox erarbeitete Verfahren große Vorteile. Mit seiner Hilfe können die Gerichtsmediziner zusätzlich zu den Längenunterschieden auch Unterschiede in der Zusammensetzung der STRs erkennen. DNA besteht aus vier genetischen Bausteinen, den Nukleotiden, die sich in ihrer molekularen Masse unterscheiden. Zwei DNA-Stücke gleicher Länge unterscheiden sich daher in ihrer Masse, wenn ein Nukleotid - zum Beispiel durch eine Mutation - gegen ein anderes ausgetauscht wird.

Die Suche nach dem Unbekannten

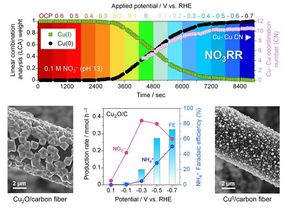

Dieselbe Technologie hat sich auch im zweiten Teilbereich von dnatox unter Leitung von Dr. Herbert Oberacher bewährt. Der Innsbrucker Gerichtsmediziner steht immer wieder vor der Aufgabe, unbekannte Giftstoffe, beispielsweise in Köperflüssigkeiten von Verbrechensopfern, nachweisen zu müssen. Für diese Aufgabe wird herkömmlicherweise ein gekoppeltes Verfahren von Gaschromatographie und Massenspektromterie verwendet (GC/MS). Dieses Verfahren ist aber für Toxine, die nicht flüchtig sind und sich beim Erhitzen leicht zersetzen, problematisch. Für diese Giftstoffe bietet sich eine andere Analysetechnik an, die gekoppelte Flüssigkeitschromatographie/Massenspektrometrie (LC/MS). Dieses Verfahren hatte bisher aber den Nachteil, dass keine standardisierten Datenbanken existierten. Oberacher ist es im Rahmen von dnatox gelungen, eine intelligente und robuste Referenz-Datenbank aufzubauen, mit der Giftstoffe unabhängig vom verwendeten Gerätetyp und den exakten Versuchsbedingungen identifiziert werden können. Auch wurde die Technologie insgesamt soweit optimiert, dass sie nun als Ergänzung zur herkömmlichen GC/MS zur Verfügung steht. Dadurch wird das Spektrum von Substanzen, die bei der Suche nach unbekannten Gefahrstoffen identifiziert werden können, beträchtlich erweitert.

Dnatox wurde von Prof. Richard Scheithauer, dem Direktor des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck, geleitet und von CEMIT Center of Excellence in Medicine and IT in Innsbruck gemanagt. Es läuft Ende Dezember aus. „Im Projekt dnatox ging es darum, die wissenschaftlichen Grundlagen für die Verwendung neuer technischer Verfahren in der DNA- und Toxin-Analyse zu legen. Dabei sind wir, nicht zuletzt dank der guten Zusammenarbeit der Projektpartner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden, ein gutes Stück vorangekommen“, bilanziert Scheithauer den erfolgreichen Verlauf des Projekts. Die Entwicklung massenspektrometrischer Methoden in der Forensik soll in zukünftigen Projekten weitergeführt werden.