Intelligentes Wundpflaster kontrolliert Entzündungen

ETH-Start-up entwickelt granuläres Hydrogel, das gezielt Entzündungssignale aus chronischen Wunden einfängt und gleichzeitig die Heilung aktiv anstöss

Anzeigen

chronische Wunden sind eine grosse medizinische Herausforderung, die jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe für die Gesundheitssysteme verursachen. Pioneer Fellow Börte Emiroglu entwickelt ein neues Produkt: ein selektives, schwammartiges Hydrogel, das Entzündungssignale reduziert und aktiv die Heilung fördert.

Die akademische Laufbahn von Börte Emiroglu führte sie aus der Türkei nach Zürich – nach einem Master-Studium direkt in die interdisziplinäre Welt der biomedizinischen Technik der ETH Zürich. «Ich wusste damals nicht einmal, was ein Hydrogel ist», erinnert sie sich an die Anfänge ihrer Doktorarbeit am Labor für makromolekulares Engineering unter der Aufsicht von Professor Mark Tibbitt.

Doch genau das Unbekannte faszinierte sie und wurde zum Ausgangspunkt einer neuen Technologie. Emiroglus Ziel war es, ein intelligentes Wundpflaster zu entwickeln, das den Heilungsverlauf chronischer Wunden aktiv beeinflussen kann. Ihre Lösung basiert auf körnigen Hydrogelen, die entzündungsfördernde Signale aus dem Gewebe einfangen und gleichzeitig heilungsfördernde Prozesse unterstützen.

Chronische Wunden – etwa im Zusammenhang mit Diabetes oder Durchblutungsstörungen – sind ein weit verbreitetes medizinisches Problem. Viele Betroffene leiden über Monate oder sogar Jahre an offenen Hautstellen, die kaum heilen. Häufig liegt das an einer übersteigerten Immunreaktion: Der Körper geht nicht zur Regeneration über, sondern bleibt in einer Dauerschleife anhaltender Entzündungsaktivität.

Hier hat das Start-up Immunosponge von Emiroglu und Apoorv Singh, ebenfalls Forscher in Tibbitts Labor, seinen einzigartigen Ansatz gefunden. Das von ihnen entwickelte Wundpflaster wirkt gezielt auf diese molekularen Signale ein, die den Kreislauf aufrechterhalten. «Wir möchten eine Wunde aus dem Entzündungszustand herausführen und ihr die richtigen Anweisungen zur Heilung zu geben», sagt Emiroglu. «Das Gewebe soll erkennen: Jetzt ist es Zeit für Regeneration.»

Wie ein Schwamm, nur viel präziser

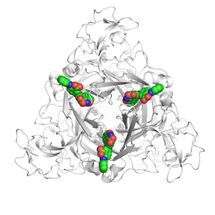

Wie genau funktioniert das Wundpflaster? «Stellen Sie sich einen Schwamm vor», sagt Emiroglu, «ein Material mit hoher Saugfähigkeit.» Technisch gesehen besteht der Schwamm aus winzigen Gelpartikeln – sogenannten Mikrogelen –, die mit blossem Auge nicht sichtbar sind. Werden sie in grosser Zahl zusammengefügt, entsteht eine weiche, schwammartige Struktur. «Im Labor sieht das Material aus wie Wackelpudding», erklärt Emiroglu.

Diese Struktur lässt sich mit sogenannten Liganden bestücken. Dies sind Oberflächenmoleküle, die spezifische Signalmoleküle binden. Auf diese Weise kann der Schwamm zwischen nützlichen und schädlichen Signalen unterscheiden. «Wir wollen nicht einfach alles aufsaugen, so wie es ein Küchenschwamm tut, sondern selektiv nur die entzündungsfördernden Moleküle entfernen, die im Geweben Schaden anrichten, – und gleichzeitig heilungsfördernde Prozesse anstossen», sagt Emiroglu.

Das Konzept ist stark von der Natur inspiriert. «Der Stoffaustausch ist in der Natur über kurze Distanzen effizient, insbesondere bei einzelligen Organismen», erklärt die Forscherin. «Sobald aber komplexere Organismen entstehen, braucht es Strukturen, die den Massentransport effizient organisieren – so funktionieren und kommunizieren Zellen innerhalb eines Gewebes.» Genau diese Prinzipien inspirierten Emiroglu und dienten ihr als Vorbild für das intelligente Wundpflaster.

Die Technologie basiert auf vielen kleinen Bausteinen, um eine anpassbare, funktionelle Struktur zu schaffen. «Wir sind in der Lage, diese Bibliothek von Bausteinen zu erweitern, was uns in Zukunft ermöglichen wird, unsere Technologie für verschiedene Patientengruppen und Grunderkrankungen anzupassen», sagt Emiroglu. Entsprechend können sie die Gelkügelchen mit verschiedenen anderen Oberflächenliganden bestücken, sodass je nach Gewebedefekt andere Infektionsbotenstoffe abgefangen werden können.

Anwendung über die Wundheilung hinaus

Aktuell konzentrieren sich die Forschenden auf chronische Hautwunden. Doch die Technologie könnte auch bei inneren Gewebeschäden helfen, beispielsweise bei der Heilung von Knochen, Knorpel oder Sehnen. «Diese Gewebe können eine eingeschränkte Blutversorgung aufweisen, sodass sie während der Regeneration häufig einen effizienten Stoffaustausch benötigen», erklärt Emiroglu.

Im Gegensatz zu heutigen Methoden wie mechanischen Absauggeräten oder unspezifischen Wundauflagen, die eine Wunde komplett austrocknen, bekämpft das Wundpflaster von Emiroglu eine der eigentlichen Ursachen und ist für die Anwendung in einem frühen Stadium vorgesehen.

Der Schritt in die unternehmerische Welt hatte die junge Forscherin nicht von Anfang an geplant. Erst gegen Ende ihrer Dissertation entstand gemeinsam mit Mitgründer Singh die Idee, das Projekt weiterzuentwickeln. Anfang April 2025 begann Emiroglu offiziell ihr Pioneer Fellowship an der ETH Zürich.

Inoffiziell arbeitet sie schon seit über einem Jahr an der Überführung der Technologie in ein Wundpflaster. Dabei geht es um weit mehr als Forschung im Labor: «Wir lernen, wie der Markt funktioniert, was Klinikerinnen und Kliniker brauchen und wie wir unsere Forschung in ein wirksames Produkt überführen können», erklärt Emiroglu.

Dabei verändert sich auch ihre Perspektive. «Wir kommen aus der Grundlagenforschung, wo wir selten mit Anwendern in Kontakt sind», sagt sie. «Jetzt sprechen wir mit Ärztinnen, Pflegefachpersonen, Marktführern und anderen Fachleuten und lernen ihre Sichtweise kennen.»

Für Emiroglu steht fest: «Wir nehmen uns bewusst Zeit für die Entwicklung. Es geht nicht darum, möglichst schnell etwas auf den Markt zu bringen, sondern etwas von langfristigem Wert zu schaffen.»

Und in fünf oder zehn Jahren? «Vielleicht haben wir dann mit unserem Start-up Immunosponge schon eine marktreife Lösung», sagt sie. «Vielleicht stehen wir noch mitten in der Weiterentwicklung. Entscheidend ist, dass wir offenbleiben, dazulernen und nicht aufgeben.»

Die Kreativität beim Kochen leben

Trotz vollem Terminkalender nimmt sich Emiroglu Zeit für einen Ausgleich neben ihrer Forschung. Es sei zwar klar, dass ihr Pioneer Fellowship kein nine-to-five-Job sei und sie viel investieren werde. «Solange man Sinn in dem findet, was man tut, fühlt es sich nicht wie eine Last an», sagt Emiroglu. In ihrer Freizeit bekommt sie mit Kochen den Kopf frei. «Ich habe Spass daran, für Gäste zu kochen und die Freude in ihren Gesichtern zu sehen.» Genauso wie sie Freude daran findet, etwas zu schaffen, das anderen Menschen Glück bringt, arbeitet Emiroglu auf eine Zukunft hin, in der es bei der Behandlung chronischer Wunden nicht nur um die Linderung von Symptomen geht, sondern um eine grundlegende Verbesserung der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten.

Originalveröffentlichung

Dilara Börte Emiroglu, Apoorv Singh, Bruno Marco‐Dufort, Noël Speck, Pier Giuseppe Rivano, John S. Oakey, Nako Nakatsuka, Andrew J. deMello, Céline Labouesse, Mark W. Tibbitt; "Granular Biomaterials as Bioactive Sponges for the Sequestration and Release of Signaling Molecules"; Advanced Healthcare Materials, 2024-6-10

Weitere News aus dem Ressort Forschung & Entwicklung

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Da tut sich was in der Life-Science-Branche …

So sieht echter Pioniergeist aus: Jede Menge innovative Start-ups bringen frische Ideen, Herzblut und Unternehmergeist auf, um die Welt von morgen zum Positiven zu verändern. Tauchen Sie ein in die Welt dieser Jungunternehmen und nutzen Sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Gründern.