Wie Organe von Pflanzenzellen miteinander „chatten“

Anzeigen

Pflanzen reagieren in vielfältiger Weise auf Reize ihrer Umwelt: Wird das zur Verfügung stehende Wasser knapp, drosseln sie die Verdunstung aus ihren Blätter. Kommt ein Schädling daher, wappnen sie sich zum Beispiel mit chemischen Keulen. Möchte ein Bodenpilz zum gegenseitigen Vorteil in einer Art Wohngemeinschaft mit einer Pflanzenwurzel leben, dann sprechen beide Partner über ihre Pflichten. „All diese Feinjustierungen erfordern ein großes Maß an Kommunikation zwischen den einzelnen Organen der Pflanzenzellen“, sagt Dr. Markus Schwarzländer, Leiter einer Emmy-Noether-Gruppe am Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz der Universität Bonn.

Wenn verschiedene Bestandteile von Pflanzenzellen miteinander kommunizieren, nutzen sie keine Worte, sondern Kalziumionen – also positiv geladene Kalziumatome. „Die Information ist in den Schwankungen der Kalziumkonzentration der unterschiedlichen Zellkompartimente codiert“, erläutert Dr. Schwarzländer. Wie kann ein einzelnes Ion so viele Informationen beinhalten und weiterleiten? Das fragen sich Wissenschaftler, seit bekannt ist, wie verschiedene Zellkompartimente miteinander „chatten“.

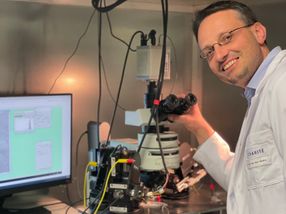

Wurzelspitze der Acker-Schmalwand: Das fluoreszierende Sensorprotein gibt über die Kalziumionen in den Mitochondrien Auskunft. Blau zeigt niedrige, grün mittlere und rot hohe Konzentrationen an.

Dr. Stephan Wagner

Das Protein „MICU“ ist eine zentrale Relaisstation

Einen Lichtstrahl ins Dunkel bringt nun ein Forscherteam um Dr. Schwarzländer, der mit Wissenschaftlern aus Italien, Frankreich, England, Australien sowie dem Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln und der Universität Münster neue Erkenntnisse zur Kalziumionen-Kommunikation der Pflanzen gewonnen hat. Anhand der Zellkraftwerke (Mitochondrien) der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) entdeckten die Wissenschaftler, dass das Protein „MICU“ eine zentrale Stellung in der Steuerung der Kalziumionen-Konzentration in den Mitochondrien einnimmt.

„Bei Säugetieren gibt es ein ganz ähnliches Protein, das ebenfalls die Menge an Kalziumionen reguliert“, sagt Dr. Stephan Wagner aus dem Team von Dr. Schwarzländer. Es bringt die Mitochondrien der Säuger wie ein Turbolader dazu, mehr Energie bereitzustellen. Die Wissenschaftler spekulierten, dass es sich dabei um einen interessanten Kandidaten handeln könnte, waren dann aber doch überrascht, als sie mit dem eng verwandten pflanzlichen „MICU“ eine zentrale Relaisstation im Kommunikationssystem von Arabidopsis ausfindig machten. „Die beiden sich ähnelnden Proteine in Tieren und Pflanzen sind offenbar aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen, haben aber im Lauf der Jahrmillionen eigene Charakteristika entwickelt“, sagt Dr. Schwarzländer.

Fluoreszierende Zellkraftwerke geben Aufschluss

Indem die Forscher das Gen mit dem MICU-Bauplan im Arabidopsis-Genom zerstörten, konnten sie experimentell herausfinden, welchen Einfluss das Protein auf die Kalzium-Kommunikation der Pflanzen hat. Sie koppelten die Mitochondrien mit einem fluoreszierenden Sensorprotein. Anhand der unterschiedlichen Fluoreszenzintensitäten war es nun möglich, Veränderungen in den Kalzium-Konzentrationen der Zellkraftwerke in der lebenden Pflanze sichtbar zu machen. „Wir konnten eindeutig Einflüsse auf die Kommunikation der Mitochondrien feststellen“, berichtet Dr. Wagner. Das ausgeschaltete MICU-Gen sorgte unter anderem für veränderte Eigenschaften der Zellatmung.

„Mit unseren Erkenntnissen haben wir die Grundlage geschaffen, Einfluss auf die Kalzium-Signale in spezifischen Teilen der Pflanzenzelle zu nehmen“, fasst Dr. Schwarzländer zusammen. Da Arabidopsis als experimentelles Modell für viele Feldfrüchte gilt, lassen sich die Erkenntnisse in Zukunft möglicherweise auch für die Optimierung von Nutzpflanzen anwenden. Wenn man zum Beispiel beliebigen Pflanzen über veränderte Kalzium-Signale beibringen könnte, sich mit stickstofffixierenden Bodenbakterien zu verbünden, ließe sich viel Dünger in der Landwirtschaft einsparen, blicken die Forscher in die Zukunft.

Originalveröffentlichung

Stephan Wagner et al.; "The EF-Hand Ca2+ Binding Protein MICU Choreographs Mitochondrial Ca2+ Dynamics in Arabidopsis"; The Plant Cell; 2015