La boîte à outils cachée du Candida : les scientifiques découvrent une stratégie d'infection jusqu'alors inconnue

Une nouvelle étude montre que l'albumine, une protéine sanguine courante, peut transformer des souches fongiques de Candida albicans, par ailleurs inoffensives, en pathogènes dangereux

Une équipe de recherche dirigée par le Leibniz-HKI d'Iéna a découvert un nouveau moyen par lequel la levure Candida albicans peut endommager les tissus humains. Dans une étude publiée dans Nature Communications, les scientifiques décrivent une stratégie de pathogénicité alternative impliquant l'albumine du sérum humain. Ce mécanisme n'avait pas été décrit auparavant et pourrait expliquer pourquoi certains isolats cliniques de Candida albicans semblent inoffensifs dans les tests de laboratoire, mais provoquent des infections chez les patients.

Candida albicans fait partie du microbiome humain normal, colonisant les surfaces des muqueuses sans causer de dommages. Toutefois, dans certaines conditions, le champignon peut devenir pathogène, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les scientifiques savent depuis longtemps que Candida albicans provoque des infections en utilisant des mécanismes bien décrits, tels que la production de toxines et la formation d'hyphes pour envahir les tissus de l'hôte.

Aujourd'hui, une équipe de recherche internationale dirigée par Mark Gresnigt de l'Institut Leibniz pour la recherche sur les produits naturels et la biologie des infections (Leibniz-HKI) a découvert un autre outil permettant à la levure de causer des dommages : "Nous avons découvert que Candida albicans peut utiliser une stratégie de pathogénicité alternative", explique Sophia Hitzler, premier auteur et candidate au doctorat dans le groupe de recherche junior de Gresnigt au Leibniz-HKI, Stratégies de pathogénicité adaptative. "Même des souches ou des mutants considérés auparavant comme non virulents en laboratoire sont devenus cytotoxiques en présence d'albumine".

À la recherche des facteurs manquants de l'hôte

L'idée de l'étude est née d'une observation déroutante : certains isolats cliniques de Candida, bien que prélevés sur des patients infectés, ne causaient aucun dommage notable dans les modèles de laboratoire standard. "Cela ne collait pas", se souvient M. Hitzler. "Nous avons soupçonné qu'un signal important spécifique à l'hôte manquait dans nos systèmes de test, et l'albumine était un candidat probable.

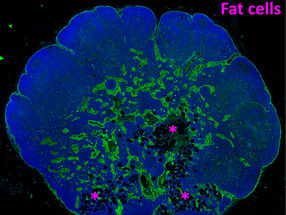

L'albumine est la protéine la plus abondante dans le sérum sanguin humain. Elle joue divers rôles dans le transport, la fixation des nutriments et la régulation immunitaire. Dans des modèles d'infection soigneusement contrôlés, les chercheurs ont constaté que l'albumine déclenchait un changement dans le comportement des champignons : même des souches de Candida auparavant inoffensives ont commencé à se développer plus fortement, à former des biofilms et à libérer une molécule lipidique cytotoxique appelée 13-HODE, qui endommage directement les cellules humaines.

"Le champignon n'a pas nécessairement besoin de développer de longues hyphes ou de produire de grandes quantités de toxines pour provoquer une infection", explique le coauteur Candela Fernández-Fernández, également candidate au doctorat dans l'équipe de Gresnigt. "En fonction des conditions auxquelles elle est confrontée, elle s'adapte et peut tirer profit de l'hôte.

Une voie métabolique cachée conduit à des dommages

Pour découvrir le mécanisme menant à l'infection, l'équipe a utilisé une combinaison de méthodes, notamment la microscopie, les essais de dommages cellulaires, la transcriptomique et la métabolomique. Elle a montré que l'albumine déclenchait une reprogrammation du métabolisme fongique, y compris des voies d'oxydation des lipides qui conduisent à la production du composé toxique 13-HODE - qui n'avait pas été associé auparavant à la virulence de Candida albicans.

Ces nouveaux résultats mettent en lumière certaines considérations importantes pour la recherche future sur les champignons. L'une d'entre elles est la nécessité de disposer de systèmes d'essai physiologiquement pertinents qui reflètent mieux l'environnement de l'hôte humain. "Il ne suffit pas de fournir des nutriments essentiels en laboratoire", déclare Hitzler. "Il faut les bons indices environnementaux. Sinon, vous risquez de négliger des souches qui sont en fait dangereuses pour le corps humain."

Un autre enseignement est l'importance de travailler avec des isolats cliniques qui reflètent la diversité des souches de Candida dans les infections réelles. "Si l'on veut étudier une infection vaginale, par exemple, il est logique d'utiliser une souche provenant de ce site", explique Mme Fernández-Fernández. "Les souches de laboratoire standard peuvent ne pas refléter ce qui se passe dans une infection réelle.

Grâce à ces nouvelles connaissances, Candida albicans apparaît comme un organisme encore plus polyvalent, capable de changer de stratégie en fonction de son environnement - et même une simple protéine hôte comme l'albumine peut faire pencher la balance du côté de la maladie. À l'avenir, ces connaissances pourraient contribuer à l'élaboration de modèles d'infection plus réalistes et, à long terme, à l'identification de nouvelles cibles pour les stratégies antifongiques.

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.

Publication originale

Sophia U. J. Hitzler, Candela Fernández-Fernández, Kerstin Günther, Axel Dietschmann, Hrant Hovhannisyan, Anna Möslinger, Sophie Austermeier, Beatriz Cristóvão, Gianluca Vascelli, Teresa Zelante, Marina Pekmezović, Bernardo Ramírez-Zavala, Joachim Morschhäuser, Oliver Werz, Toni Gabaldón, Paul M. Jordan, Slavena Vylkova, Mark S. Gresnigt; "Host albumin redirects Candida albicans metabolism to engage an alternative pathogenicity pathway"; Nature Communications, Volume 16, 2025-7-12