Pilze gegen verstrahlte Böden

Neues Projekt will radioaktiv kontaminierten Untergrund mit Hilfe von Pilzen sanieren

Anzeigen

Pilze könnten eine wichtige Rolle bei der Behandlung radioaktiv belasteter Böden spielen. In einem neuen Projekt wollen Wissenschaftler aus Sachsen, Thüringen und Niedersachsen untersuchen, ob und wie das Myzel – das fadenförmige Geflecht im Boden unterhalb des Fruchtkörpers von Pilzen – radioaktive Stoffe aufnehmen und zurückhalten kann. Dieses Potential soll nach Versuchen im Labor auch auf kontaminiertem Gelände rund um Tschernobyl getestet werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Vorhaben, das das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) koordiniert, für drei Jahre mit rund einer Million Euro.

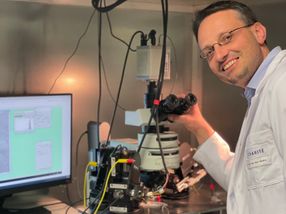

Eine Chemikerin des HZDR bereitet Pilze für die Untersuchungen vor. Nach den Laborversuchen wollen die Forscher das Potential auch im freien Feld testen.

HZDR

„Es ist schon lange bekannt, dass verschiedene Pilzarten radioaktive Stoffe aus dem Boden aufnehmen können“, erzählt Dr. Johannes Raff vom Institut für Ressourcenökologie am HZDR . „Die meisten Untersuchungen beschränken sich jedoch auf den oberirdischen Fruchtkörper. Welche Prozesse sich im eigentlichen Pilzkörper, also dem Myzel, abspielen, ist bisher ungeklärt. Wir können deshalb noch nicht für alle Radionuklide sagen, weshalb die Pilze die Schadstoffe aufnehmen und vor allem warum sie sie vertragen.“ Diesen Fragen will der Mikrobiologe aus Dresden in dem Projekt BioVeStRa ( Bio logische Ve rfahren zur St rahlenschutzvorsorge bei Ra dionuklidbelastungen) gemeinsam mit Kollegen der Friedrich-Schiller-Universität Jena , des VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung und der Leibniz Universität Hannover auf den Grund gehen.

Denn Raff sieht bei den begehrten Sammelobjekten ein großes Potential. „Pilze können sich sehr schnell und sehr weiträumig ausbreiten. Gerade bei akuten Störfällen, beispielswiese bei Leckagen in Rohrleitungs- und Schleusensystemen, könnten sie eingesetzt werden, um zu verhindern, dass radioaktive Stoffe in das Grundwasser und damit in den Nahrungskreislauf gelangen.“ Dank ihres hohen Lebensalters – mehrere 100 Jahre sind bei manchen Pilzarten nichts Besonderes – könnten sie die radioaktiven Stoffe teilweise sogar so lange speichern, bis sie zerfallen sind. Deshalb könnten sie sich nicht nur zur schnellen Strahlenschutzvorsorge, sondern sogar zur Sanierung kontaminierter Böden eignen, erklärt Raff: „Dafür müssen wir die molekularen Prozesse – also die Aufnahme der Radionuklide in die Zellen – und den Transport innerhalb des Organismus genau verstehen.“

Vom Labor ins ukrainische Sperrgebiet

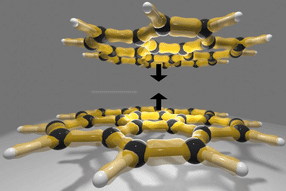

In Laborexperimenten mit kontaminierter Erde wollen die Forscher zunächst die Fähigkeiten von zwei Pilzsorten – Schizophyllum commune und Leucoagaricus naucinus – erkunden. Der Fokus liegt dabei auf den radioaktiven Isotopen Strontium-90 und -85, Cäsium-137 und Americium-241 sowie auf weiteren nicht-radioaktiven Isotopen der Elemente Strontium, Cäsium und Europium. „Gleichzeitig wollen wir den Einfluss auf Nutzpflanzen untersuchen“, beschreibt Raff den Umfang der Experimente. „Dabei geht es natürlich hauptsächlich um die Frage, ob die Pilze die schädlichen Stoffe von den Pflanzen fernhalten können, was zum Beispiel bei einigen nicht-radioaktiven Schwermetallen der Fall ist. Darauf aufbauend könnte eine Methode entwickelt werden, um kontaminierte Flächen wieder landwirtschaftlich nutzbar zu machen.“

Bei einem Freilandversuch mit radioaktiv belastetem Boden in der Sperrzone um den havarierten Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl sollen die gewonnenen Erkenntnisse anschließend unter realistischen Bedingungen überprüft werden. „Sollten die Ergebnisse überzeugen, könnte sich daraus auf lange Sicht auch ein Reinigungsverfahren für belastetes Abwasser oder Schlämme ableiten“, schätzt Raff ein. „In den nächsten drei Jahren geht es aber zunächst einmal darum, unser grundlegendes Wissen zu erweitern.“