Mobile Fließwasserlabore nehmen Betrieb auf

Anzeigen

Mit einer Serie von bislang einzigartigen mobilen Laboren wollen Wissenschaftler in den kommenden Jahren die Auswirkungen des Klima- und Landnutzungswandels auf die Fließgewässer in Mitteldeutschland untersuchen. Am Montag hat die dazu neu geschaffene Forschungsinfrastruktur MOBICOS offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Die Labore sind Teil des TERENO-Netzwerkes zur Erdbeobachtung und werden vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) an verschiedenen Standorten in Sachsen-Anhalt betrieben.

Insgesamt sind jetzt sechs dieser Fließwasserlabore in Betrieb und ermöglichen damit Vergleiche zwischen kleinen, unbelasteten Bächen wie dem Oberlauf der Bode und großen belasteten Flüssen.

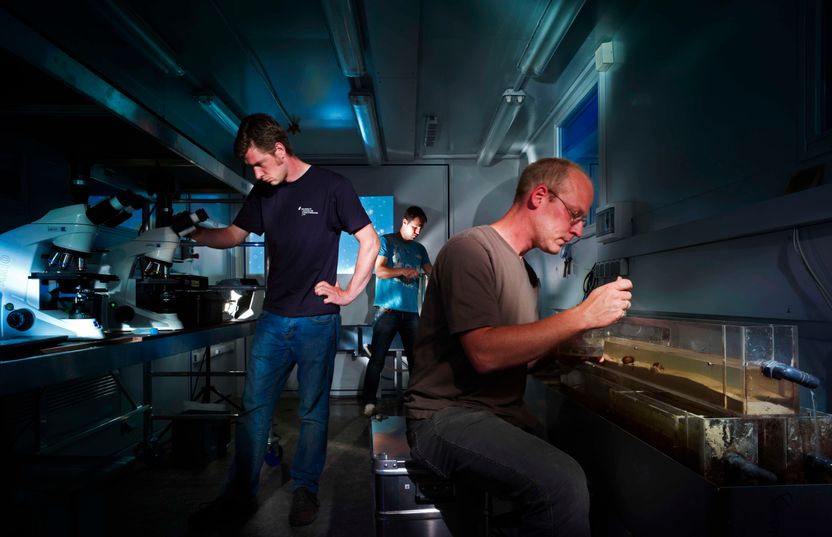

André Künzelmann/UFZ

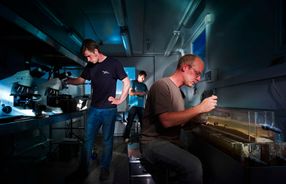

Jeske Hagemann und Dr. Helge Norf bei Untersuchungen im MOBICOS-Container an der Elbe in Magdeburg.

André Künzelmann/UFZ

Finanziert wurde MOBICOS mit rund 3,5 Millionen Euro als Ausbauinvestition der Helmholtz-Gemeinschaft durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie die Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Wollen Wissenschaftler die Wechselwirkungen zwischen Landnutzung, Klimawandel und dem ökologischen Zustand der Bäche und Flüsse untersuchen, dann stehen sie vor einem Dilemma: Im Freiland sind die Veränderungen zwar gut zu beobachten. Da aber viele Faktoren wirken, lässt sich oft nicht sicher sagen, welcher davon wie stark zur Veränderung beiträgt. Im Labor lassen sich dagegen viele Parameter gezielt beeinflussen. Aber sind die Bedingungen dann noch realistisch? Ein Ausweg könnte ein neuer Ansatz sein: Das Labor wird einfach an das Gewässer verlagert.

Seit 2013 stellen Forscher des UFZ Speziallabore, die in transportablen Containern untergebracht sind, an verschiedenen Standorten in Sachsen-Anhalt auf. Diese MOBICOS (Mobile Aquatic Mesocosms) genannten Fließwasserlabore ermöglichen es nun, dass ökologische Untersuchungen und Experimente naturnah durchgeführt werden können. Sie funktionieren, in dem Wasser aus dem zu untersuchenden Fließgewässer in Versuchsbecken in den Containern geleitet und dort analysiert oder „experimentell“ manipuliert wird. „So ist es zum Beispiel unter realistischeren Bedingungen als im Labor möglich, die Reaktion von Ökosystemen auf neuartige Stressoren wie Mikroschadstoffe zu prüfen oder zu untersuchen, wie sich Veränderungen der Wassertemperatur, des Nährstoffgehalts oder der Schadstoffbelastung auf das Gewässerökosystem auswirken“, erklärt Prof. Markus Weitere vom UFZ in Magdeburg. Die Wissenschaftler wollen zudem Maßnahmen entwickeln, die helfen können, unerwünschte Verbindungen abzubauen und dadurch die natürlichen Funktionen von Fließgewässern und deren Ökosystemleistungen zu stärken. “Wir wollen uns unter anderem das Wachstum von Biofilmen in diesen Gewässern genauer ansehen“, berichtet MOBICOS-Koordinator Dr. Helge Norf. „Die ökologische Funktion von Biofilmen wird immer noch massiv unterschätzt. Dabei spielen Bakterien, Algen und andere Mikroorganismen eine entscheidende Rolle bei den Stoffumsatzprozessen in Fließgewässern.“ Mithilfe der Gewässerlabore rückt auch die Lösung eines anderen Rätsels in Reichweite: Wieso breiten sich invasive Arten wie die Asiatische Körbchenmuschel im Rhein stark aus, in der Elbe aber nicht? Gerade für Arten, die sich im Labor schwer kultivieren lassen, sind die mobilen Labore eine ideale Lösung, um sie naturnah genau unter die Lupe zu nehmen.

Insgesamt sind jetzt sechs der Fließwasserlabore in Betrieb und ermöglichen damit Vergleiche zwischen kleinen, unbelasteten Bächen wie dem Oberlauf der Bode und großen belasteten Flüssen wie der Elbe. Zwei weitere Container sind in Planung.

Da MOBICOS aus kleineren, beweglichen Labormodulen besteht, die sowohl einzeln als auch modular verwenden werden können, sind die Wissenschaftler vergleichsweise flexibel. Dadurch können sowohl die Größe als auch die Bestückung der Mesokosmen je nach wissenschaftlicher Fragestellung optimiert und auch dem verfügbaren Gelände angepasst werden. Im Gegensatz zu festen Installationen können die Container bei Bedarf einfach umziehen. Schließlich verändert sich die Wasserqualität der Flüsse auch im Laufe der Jahre.

„Dieser experimentelle Ansatz ergänzt perfekt unsere Beobachtungsplattform TERENO (TERrestrial ENvironmental Observatories), die größte, langfristig betriebene Infrastruktur zur Umweltbeobachtung in Deutschland. Im Rahmen von TERENO hat die Helmholtz-Gemeinschaft insgesamt vier Observatorien in Deutschland eingerichtet, in denen die Auswirkungen des globalen Wandels auf regionaler Ebene erforscht werden. Das UFZ-Untersuchungsgebiet in Mitteldeutschland reicht dabei vom Hochharz über das Gebirgsvorland bis hinab zu den großen Flüssen wie der Elbe und dem Großraum Halle-Leipzig“, betont Dr. Steffen Zacharias, der TERENO am UFZ koordiniert. Die mobilen Mesokosmen werden auch dabei helfen zu erklären, wieso die Konzentration an Huminstoffen in Talsperren in den letzten Jahren angestiegen ist. Diese gestiegenen Konzentrationen beunruhigen die Wasserversorger. Um den Weg des Kohlenstoffs zu verfolgen, haben die Wissenschaftler im Einzugsgebiet der Rappbodetalsperre im Harz umfangreiche Messtechnik installiert.

Wie auch bei den anderen TERENO-Projekten wird die MOBICOS-Infrastruktur künftig nicht nur den eigenen Forschern zur Verfügung stehen, sondern eine Plattform bilden, die auch von externen Forschergruppen für Experimente genutzt werden kann. Bereits jetzt laufen Kooperationen bzw. gemeinsam betreute studentische Abschlussarbeiten mit verschiedenen Hochschulen, etwa der Hochschule Magdeburg-Stendal, der TU Dresden, der Universität zu Köln, der Universität Koblenz-Landau oder der TU Bergakademie Freiberg.