Das zelluläre Postleitzahlsystem entschlüsseln

Forschende vermuten, dass es zu neurodegenerativen Erkrankungen kommt, wenn sich Boten-RNA (mRNA) in der Nervenzelle verirrt

Anzeigen

Mit einer neuen Methode identifiziert Marina Chekulaeva „Postleitzahlen“, die mRNAs ihrem Bestimmungsort zuordnen. Ihr Vorgehen stellt sie nun im Fachblatt „Nature Neuroscience“ vor.

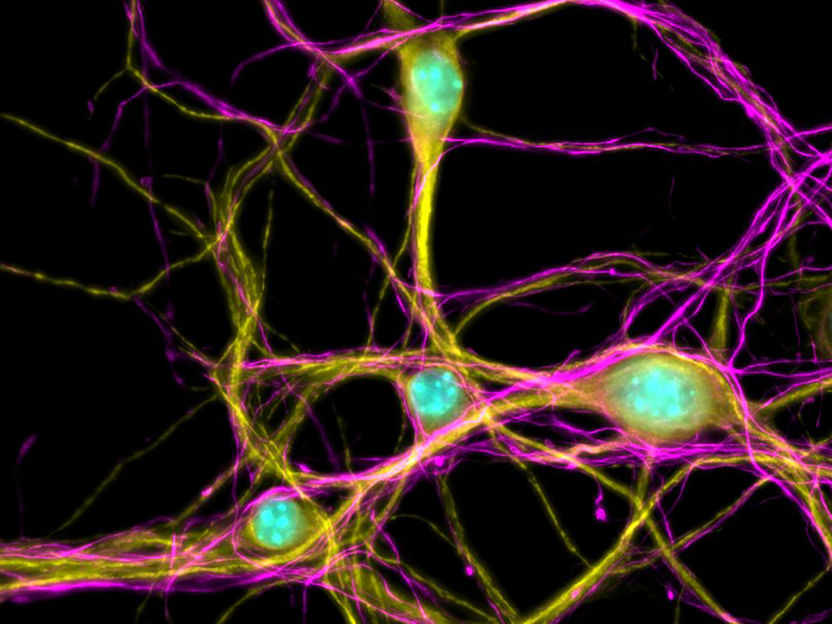

Primary cortical neuron

Samantha Mendonsa, MDC

Bei neurodegenerativen Erkrankungen führt der Untergang von Nervenzellen zu vielfältigen Ausfällen. So sorgt bei Morbus Alzheimer ein Massensterben von Nervenzellen im Gehirn dafür, dass kognitive Fähigkeiten verloren gehen. Bei der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) gehen motorische Nervenzellen zugrunde, so dass Befehle aus dem Gehirn nicht mehr bei den Muskelzellen im Körper ankommen. Eine fortschreitende Lähmung ist die Folge.

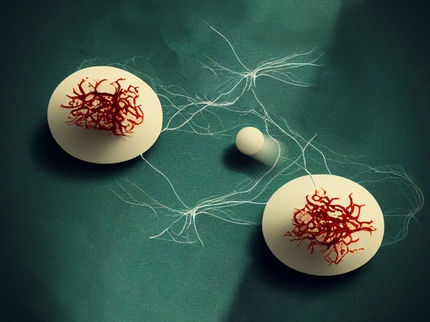

„Viele dieser Erkrankungen beginnen damit, dass Nervenzell-Verzweigungen verloren gehen“, sagt Dr. Marina Chekulaeva, Leiterin einer unabhängigen Arbeitsgruppe am Berlin Institute for Medical Systems Biology (MDC-BIMSB) des Max Delbrück Centers. Chekulaeva geht davon aus, dass fehlgeleitete Boten-RNA-Moleküle (mRNA) für diesen Verlust verantwortlich sind. Die mRNAs enthalten die Bauanleitung für wichtige Eiweißmoleküle, die auch für die Interaktion von Nervenzellen wichtig sind. Kommen sie nicht an ihrem eigentlichen Bestimmungsort an, fehlt den Nervenzellen eine wichtige Funktion. Kontakte zwischen Neuronen kommen abhanden, Nervenbahnen sind unterbrochen und die Zellen selbst sterben ab. Ein funktionierendes Postsystem für mRNAs ist demnach eine Grundvoraussetzung dafür, dass Nervenzellen ihre wichtige Arbeit verrichten können.

„Wir wissen, dass es in Zellen Hunderte bis Tausende von lokalisierten mRNA-Molekülen gibt“, sagt Chekulaeva. „Also können wir davon ausgehen, dass auch Mechanismen existieren, die die mRNAs an ihren Bestimmungsort bringen.“ Noch weiß niemand genau, wie dieses zelluläre Postsystem im Detail funktioniert. Doch es gibt Hinweise: Bereits in den 1990er Jahren haben US-amerikanische Forschende bei einem einzelnen mRNA-Molekül entdeckt, dass es über eine Art Postleitzahl verfügt – eine Sequenz am „hinteren“ Ende der mRNA. Mit ihrer Hilfe ordnen die Transportsysteme, die Postboten der Zelle, die mRNAs ihrem Bestimmungsort zu. In der Fachzeitschrift „Nature Neuroscience“ hat Chekulaevas Team nun gemeinsam mit dem Team von Professor Igor Ulitsky vom Weimann Institute in Israel ein Verfahren vorgestellt, das die Postleitzahlen von weiteren mRNAs identifizieren kann.

Kartierung von tausenden mRNA-Sequenzen

Das Team um Chekulaeva hat den Aufenthaltsort der mRNAs in der Zelle bestimmt und mit Hilfe von einem eigens entwickelten Verfahren jene Sequenzen ermittelt, die für den Transport dorthin relevant sind. „Das Besondere an unserem Verfahren ist, dass wir auf diese Weise tausende von RNA-Sequenzen gleichzeitig untersuchen können“, sagt Samantha Mendonsa, eine der Erstautor*innen der Studie. „So können wir für verschiedene lokalisierte mRNAs die Postleitzahl identifizieren, die sie ihrem Bestimmungsort zuordnet.“

Die Forschenden am Max Delbrück Center können damit nicht nur vielfältige, bislang unbekannte Postleitzahlen ausfindig machen. Sie haben auch ein Werkzeug kreiert, mit dem sich das Postsystem in verschiedenen anderen polarisierten Zelltypen detailliert untersuchen lässt. „Die Postleitzahlen helfen uns, das gesamte Postsystem zu entschlüsseln – mit all seinen Transportmolekülen und Empfängern, die dafür notwendig sind, dass lokalisierte mRNAs an ihren Bestimmungsort gelangen“, sagt Chekulaeva.

Das wiederum kann Aufschluss darüber geben, was beispielsweise im Postsystem von ALS-Patienten schief läuft, wenn es zum Verlust von Nervenzell-Verzweigungen und später ganzer motorischer Nervenzellen kommt. So hoffen die Forschenden künftig einen Beitrag zum besseren Verständnis dieser neurodegenerativen Erkrankung zu leisten und sogar den Weg für neue Therapieansätze zu ebnen.