Funktion neu entdeckter Zellorganellen aufgeklärt

Lebewesen mit echtem Zellkern können wichtige Aufgaben der Mitochondrien auch dann erfüllen, wenn diese Zellorganellen im Laufe der Evolution durch eine stark vereinfachte Version ersetzt worden sind, die sogenannten Mitosomen. Das haben Wissenschaftler um den Zellbiologie-Professor Dr. Roland Lill von der Philipps-Universität Marburg herausgefunden. Die Forscher konnten die einzig bekannte Funktion der Mitosomen nachweisen, nämlich die Herstellung von Eisen-Schwefel-Proteinen, die unter anderem für Synthese und Reparatur der Erbsubstanz DNA sowie zur Biosynthese von Proteinen benötigt werden.

Kernhaltige Zellen von Menschen, Tieren, Pflanzen und anderen so genannten Eukaryota besitzen in der Regel Mitochondrien, in denen Energie aus Nährstoffen in eine verwertbare Form umgewandelt wird, wobei ATP entsteht. Eine Ausnahme sind die pilzartigen Mikrosporidia, die als Parasiten in den Zellen anderer Eukaryota leben. Aufgrund ihrer einseitigen Spezialisierung weisen sie einen stark reduzierten Bau und Stoffwechsel auf. Mikrosporidia enthalten keine Mitochondrien, sondern Mitosomen, die erst vor wenigen Jahren entdeckt worden sind. Die Mitosomen haben bei der Entstehung aus den Mitochondrien deren Doppelmembranstruktur beibehalten, aber zentrale Funktionen wie die Häm- und ATP-Synthese verloren. Aus diesen Befunden ergab sich die Frage, welche Aufgabe die Mitosomen in den Zellen erfüllen.

Die Mikrosporidia besitzen eine Reihe von Genen für Proteine, die zur Biosynthese von Eisen-Schwefel (Fe/S)-Clustern erforderlich sind - eine Synthese, die normalerweise in den Mitochondrien stattfindet. Roland Lill und seine Kollegen sind der Frage nachgegangen, ob die Mitosomen noch immer die Funktion der Mitochondrien bei der Synthese von Fe/S-Clustern ausüben können. Die Ergebnisse sind in "Nature" erschienen: Die Wissenschaftler untersuchten Schlüsselproteine für die Biosynthese von Fe/S-Clustern an zwei Vertretern der Mikrosporidia, nämlich Encephalitozoon cuniculi und Trachipleistophora hominis. Dazu unternahmen sie Experimente mit Hefezellen, bei denen die entsprechenden Proteine inaktiviert worden waren. Die Forscher schleusten in solche Zellen die aktiven Mikrosporidia-Gegenstücke der inaktivierten Hefe-Proteine ein. Das Ergebnis: Einige der von außen eingeführten Komponenten vermochten die Funktion der Hefe-eigenen Moleküle zu ersetzen, so dass die zuvor entstandenen Defekte repariert wurden.

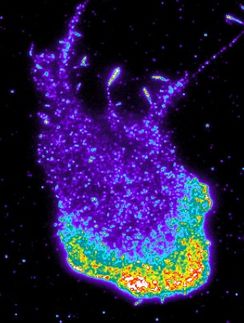

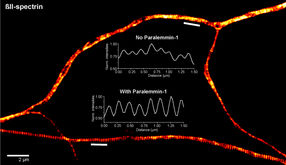

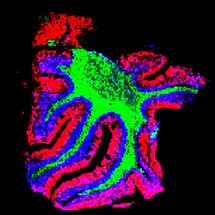

In weiteren Untersuchungen überprüften die Wissenschaftler, ob bei den Mikrosporidia die Biosyntheseproteine für Fe/S-Cluster tatsächlich in den Mitosomen lokalisiert sind. Die Analysen erforderten aufwändige Immunfluoreszenztechniken, um die Proteine innerhalb der Parasiten sichtbar zu machen, die ihrerseits in Wirtszellen leben. Die Autoren ziehen aus ihren Resultaten den Schluss, dass die Proteine in den Mitosomen vergleichbare Aufgaben erfüllen wie in den Mitochondrien von Hefe, menschlichen Zellen oder anderen Eukaryota. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine unverzichtbare Syntheseleistung, ohne die kein Leben möglich ist.

Zugleich werfen die Ergebnisse von Lill und Kollegen neue Fragen auf. Bei einer der beiden Mikrosporidia-Arten befindet sich ein Teil der untersuchten Proteine innerhalb der Mitosomen, ein anderer Teil jedoch im Cytosol. Die Biosynthese der Eisen-Schwefel-Cluster in Hefzellen erfordert jedoch eine enge Kooperation der beteiligten Bestandteile. Wie können die räumlich getrennten Komponenten bei den Mikrosporidia dann aber ihre Funktion für die Biosynthese von Fe/S-Clustern erfüllen? Dies müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Originalveröffentlichung: Alina V. Goldberg, Sabine Molik, Anastasios D. Tsaousis, Karina Neumann, Grit Kuhnke, Frederic Delbac, Christian P. Vivares, Robert P. Hirt, Roland Lill & T. Martin Embley: "Localization and functionality of microsporidian iron-sulphur cluster assembly proteins"; Nature 2008.

Meistgelesene News

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Antibody Stabilizer von CANDOR Bioscience

Protein- und Antikörperstabilisierung leicht gemacht

Langzeitlagerung ohne Einfrieren – Einfache Anwendung, zuverlässiger Schutz

DynaPro NanoStar II von Wyatt Technology

NanoStar II: DLS und SLS mit Touch-Bedienung

Größe, Partikelkonzentration und mehr für Proteine, Viren und andere Biomoleküle

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.