| Klassifikation nach ICD-10

|

| J93.0 | Spontaner Spannungspneumothorax

|

| J93.1 | Sonstiger Spontanpneumothorax

|

| J93.2 | Iatrogener Pneumothorax

|

| J93.8 | Sonstiger Pneumothorax

|

| J94.2 | Hämatopneumothorax

|

| S27.0 | Pneumothorax, traumatisch

|

| S27.2 | Hämatopneumothorax, traumatisch

|

| ICD-10 online (WHO-Version 2006)

|

Der Pneumothorax (v. griech. πνεῦμα, „Luft“ und θώραξ, „Brustkorb, Thorax“) ist ein meistens akut auftretendes, je nach Ausprägung lebensbedrohliches Krankheitsbild, bei dem Luft in den Pleuraspalt gelangt und damit die Ausdehnung eines Lungenflügels oder beider Lungenflügel behindert, so dass diese für die Atmung nicht oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Ausprägung reicht von minimalen Luftmengen, die vom Patienten kaum bemerkt werden, über einen Lungenkollaps bis hin zum Spannungspneumothorax, bei dem beide Lungen und die Herz-Kreislauffunktion drastisch eingeschränkt sein können. Bei jeder dieser Formen des Pneumothorax muss von einer akuten Lebensgefahr ausgegangen werden.

Der Pneumothorax wird im Medizinerjargon oft kurz Pneu genannt.

Arten und Ursachen

Man unterscheidet zwei Arten:

- den spontanen Pneumothorax, der zufällig, ohne Unfall auftritt. Er kommt durch einen Riss des Lungengewebes zustande und betrifft

- häufig junge Männer im Alter zwischen 15 - 35 Jahren und Körperbau leptosom

- junge Raucher nach heftigem Hustenstoß

- Träger eines bullösen Lungenemphysem (beispielsweise durch einen α1-Antitrypsin-Mangel oder bei COPD)

- Neugeborene (die Ursache ist unbekannt)

- den traumatischen Pneumothorax durch Verletzung des Brustkorbs. Folgende Mechanismen sind typisch:

- Stich- und Schußverletzungen mit Eröffnung der Brusthöhle oder Verletzung der Lunge.

- Verletzung der Lunge durch nach innen spießende Rippenbrüche

- Hochgradige Quetschung des Brustkorbs (Einklemmung, Überrollen) verursacht eine Schädigung und Schwächung des Lungengewebes.

- Thoraxtrauma durch Schall: extrem laute (wummernde) Bässe, wie sie in Diskotheken zu hören sind, können zum Zerreißen der Lungen führen[1].

- Durch ein Barotrauma (Druckveränderung) der Lunge beim Fliegen und Tauchen

- Zu den perforierenden Verletzungen muss man auch das Auftreten eines Pneumothorax nach ärztlichen (iatrogenen) Maßnahmen zählen:

- Als kalkulierbare, nicht stets vermeidbare Komplikation bei verschiedenen Punktionen, wie

- Als methodisch unvermeidbare Begleiterscheinung bei Operationen am Brustkorb. Deshalb erfolgt intraoperativ eine Anlage von Thoraxsaugdrainagen zur unverzüglichen Therapie.

- Historisch ist der künstlich angelegte Pneumothorax als Therapieverfahren bei der Lungentuberkulose bekannt. Dieses Verfahren wurde nach der Entwicklung effektiver Antibiotika wieder verlassen.

- bei Akupunktur im Bereich des Thorax.

Pathogenese

Bei jedem Pneumothorax gelangt Luft in den Pleuraspalt. Dies ist der Raum zwischen der inneren Auskleidung der Brustwand (Pleura parietalis) und der äußeren Haut der Lunge (Pleura visceralis). Der Pleuraspalt hält normalerweise durch den darin herrschenden Unterdruck (sog. hydrostatischer Druck) die Lungenflügel verschieblich an der Brustkorbinnenwand (ähnlich wie zwei Glasscheiben, die durch einen Wassertropfen zusammengehalten werden, aber gegeneinander verschoben werden können). Dringt Luft in diesen Spalt ein, der normalerweise luftleer ist, dann folgt das elastische Lungengewebe seiner inneren Spannung und fällt in sich zusammen.

Man unterscheidet den

- geschlossenen Pneumothorax ohne Verbindung zwischen Brustraum und Außenluft vom

- offenen Pneumothorax mit einer solchen Verbindung. Wenn eine offene Verbindung zwischen dem Inneren des Brustkorbs und der äußeren Umgebung besteht, entsteht sofort ein Komplettpneumothorax der betroffenen Seite, d. h. die komplette Lunge einer Seite ist nicht mehr in der Lage, an der Atmung teilzunehmen.

Besonders schwerwiegend ist ein Spannungspneumothorax (s. u.), bei dem ein Ventilmechanismus den Pneumothorax immer weiter verstärkt.

Symptome

- Das wichtigste Symptom ist die Atemnot (Dyspnoe).

- schnelle Atmung (Tachypnoe) trotz körperlicher Ruhe

- Das Atmen kann (einseitig) schmerzhaft sein, oft Ziehen in der Lungenspitze beim tiefen Einatmen.

- Schmerzen (zum Teil in Intervallen auftretend) im Brustkorbbereich, die auf Arme, Kopf oder Rücken ausstrahlen können.

- Husten(reiz) kann auftreten.

- Bei ausgeprägter Luftnot zeigt sich eine bläulich graue Hautfarbe, die auf einen Sauerstoffmangel im Blut schließen lässt (Zyanose).

- Manchmal ist ein Hautemphysem zu tasten: Bei leichtem Druck auf die Haut fühlt man ein Knistern oder ein Knirschen, als wenn man Schnee zusammendrücken würde.

- Da eine Seite schlechter belüftet ist, resultieren asymmetrische Atembewegungen. Der Brustkorb dehnt sich nicht gleichmäßig aus.

- Je nach Körperlage können Geräusche im Thorax (z.B. Blubbern) auftreten, die auf das Verschieben der Luft im Pleuraspalt zurückzuführen sind. Insbesondere beim Vorbeugen können diese Geräusche im Rücken auftreten.

- Beim Abhören mit dem Stethoskop sind auf der entsprechenden Seite keine Atemgeräusche hörbar.

- In Einzelfällen wurde bei einem linksseitigen Pneumothorax während der Umlagerung des Patienten ein deutlich hörbares (Klick-)Geräusch im Herzrhytmus beobachtet, welches auftritt wenn das Herz gegen die Lunge drückt, was meist im Liegen geschieht.

- zuerst Tachykardie und nachher Bradykardie

- Hypotonie

Diagnose

Am wichtigsten ist es, bei unklarer Atemnot überhaupt an einen Pneumothorax zu denken.

- Beim Abhören der Lunge mittels Stethoskop ist das Atemgeräusch abgeschwächt oder aufgehoben.

- Bei der Perkussion (Abklopfen des Brustkorbes) fällt ein hohler Klopfschall, ein sogenannter Schachtelton auf. Die Perkussion sollte allerdings immer im Seitenvergleich geschehen (in diesem Fall die andere Thoraxhälfte).

- Im Thorax-Röntgenbild (Röntgenaufnahme der Lunge) ist ein bedeutsamer Pneumothorax sicher erkennbar.

- Die Diagnose durch Ultraschall ist eine neuere Methode, schnell, zuverlässig und für einen kleinen Pneumothorax (Mantelpneumothorax) sensibler als die Röntgenaufnahme.[2]

- Sicher ist auch die aufwändigere Computertomographie (CT), die weitere Begleitverletzungen oder -erkrankungen erkennen lässt.

Der Spannungspneumothorax

Besonders schwerwiegend ist ein Spannungspneumothorax, bei dem durch Verletzung der Lunge oder Brustwand ein Lippenventil entstand, welches mit jedem Atemzug weitere Luft in den Pleuraspalt zieht ohne bei der Ausatmung entweichen zu lassen.

Dadurch steigt der Druck in der betroffenen Brusthöhle an, komprimiert den Lungenflügel, schränkt damit die Atmung weiter ein, verschiebt das Mittelfell zur Gegenseite und behindert durch Verziehung und Kompression der Hohlvene den Blutrückfluß zum Herzen, so dass ein kritischer Blutdruckabfall bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand resultieren kann. Man findet

- alle Symptome des „einfachen“ Pneumothorax, weiter zunehmende Atemnot und weiteren Kreislaufabfall, wobei

- die Atembewegung des Brustkorbs asymmetrisch ist, der Brustkorb auf der betroffenen Seite hochsteht und sich bei Ausatmung kaum senkt,

- pralle Halsvenen und ein gesteigerter peripherer Venendruck (venöse Einflussstauung) auf einen gesteigerten Druck im Brustraum hinweisen.

- Erholt sich ein Patient mit schwerer Atemnot nach Intubation und Beatmung nicht, ist immer an einen Spannungspneumothorax zu denken.

- Der Spannungspneumothorax ist eine wichtige Differentialdiagnose des unklaren Kreislaufschocks.

- Im Röntgenbild ist von einem Spannungspneumothorax auszugehen, wenn das Mediastinum zur gesunden Seite hin verschoben ist.

Therapie (Behandlung)

Ein geringer Pneumothorax, beispielsweise ein Mantelpneumothorax, kann unerkannt bleiben und braucht oft keine Therapie, da der Körper mit der Zeit die eingedrungene Luft selbst beseitigt.

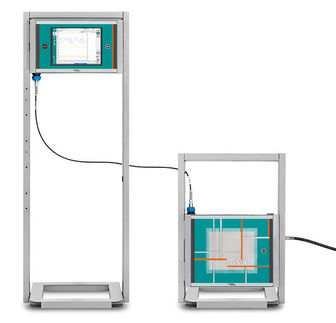

Therapie der Wahl bei einem größeren Pneumothorax ist ein Schlauch, über den die eingedrungene Luft wieder abgesaugt wird (so genannte Thoraxdrainage). Diese Drainage wird meist unterhalb der Mitte des Schlüsselbeins (medioklavikulär) im zweiten oder dritten Rippenzwischenraum mit Stichrichtung nach oben-seitlich (kranial-lateral) eingebracht (Monaldi-Drainage). Der Drain kann mit einem Ventil, dem so genannten Heimlich-Ventil, offengelassen werden oder an Unterdruck angeschlossen werden, um eine allmähliche Wiederentfaltung der Lunge zu erreichen.

Ist der Pneumothorax traumatisch entstanden und liegen weitere Verletzungen vor, beispielsweise Rippenfrakturen, Hämatothorax (Blut im Pleuraspalt), dann muss eine Bülau-Drainage angelegt werden, d. h. in der mittleren bis hinteren Axillarlinie auf Höhe der Brustwarzen (5. bis 6. Intercostalraum), um auch Flüssigkeiten (Blut, Erguss) über die Drainage ableiten zu können.

Siehe auch

Quellen

- ↑ Thorax, Bd. 59, S. 722

- ↑ Journal of Trauma 2004, http://www.jtrauma.com

|