Wie der Körper Angst bewältigt

Cannabinoid-Rezeptor für das Auslöschen von Aversionen wichtig

Am Beispiel der Angstkonditionierung von Labormäusen konnten Forscher des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München zusammen mit Kollegen aus Neapel zeigen, dass beim Abklingen von Angstreaktionen der Cannabinoid-Rezeptor eine maßgebliche Rolle spielt. Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature (1. August 2002) berichten, klang bei Mausmutanten, denen der Cannabinoid-Rezeptor fehlte, die durch einen unangenehmen akustischen Reiz ausgelöste Angstreaktion deutlich langsamer ab als bei den Kontrolltieren. Aus diesen Erkenntnissen könnten sich, so die Hoffnung der Forscher, neue therapeutische Ansätze für die Behandlung von Phobien und posttraumatischen Stresserkrankungen sowie gewissen chronischen Schmerzzuständen ergeben.

Es gehört zu unserem evolutionären Erbe, dass wir in potenziell bedrohlichen Situationen alarmiert sind: beim Aufenthalt in engen Räumen, auf großen Plätzen oder in luftiger Höhe sowie bei der Begegnung mit Tieren, die als abstoßend oder potenziell gefährlich empfunden werden, wie Spinnen oder Schlangen. So wichtig die korrekte Wahrnehmung potenzieller Bedrohungen ist, so bedeutsam ist auch eine angemessene Reaktion darauf. Bei den meisten Menschen befinden sich anfängliche Alarmiertheit und die sich anschließenden Reaktionen in einem ausgewogenen Verhältnis, d.h. beim Ausbleiben der befürchteten Katastrophe beruhigen sie sich recht schnell wieder und können entsprechend überlegt reagieren. Es gibt jedoch eine Reihe von Menschen, die unter so genannten Phobien leiden (Phobiker), d.h. in bestimmten Situationen eben nicht zu einer derartigen Anpassung in der Lage sind. Bei ihnen kommt es zu einem unkontrollierten Überschießen der ursprünglichen Alarmreaktionen, was schließlich in eine Panikattacke münden kann. Ähnlich können Menschen unter Umständen die Erinnerungen an ein traumatisches Ereignis, wie z. B. an einen Unfall, Kriegserlebnisse oder Verbrechen, oft jahrelang gefühlsmäßig nicht verarbeiten und bewältigen. Über die Mechanismen, die einer angemessenen emotionalen Anpassung an potenziell bedrohliche Situationen zu Grunde liegen, ist bisher wenig bekannt. Jüngste Befunde von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München und eines Forschungsinstituts in Neapel legen jetzt den Schluss nahe, dass dem endogenen Cannabinoid-System des Gehirns bei derartigen Prozessen eine zentrale Rolle zukommt.

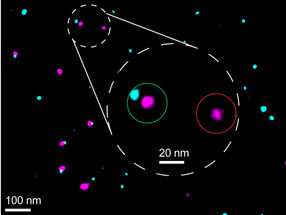

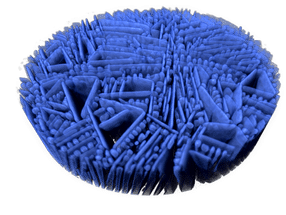

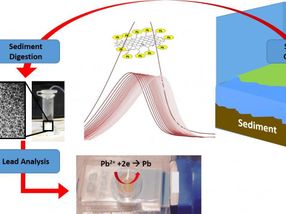

Die Extrakte von Cannabis sativa, geläufiger als Marihuana und Haschisch, sind schon seit mehr als 5000 Jahren für ihre therapeutischen und psychoaktiven Wirkungen bekannt. Als aktive Komponente in Cannabis sativa wurde ?9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC, identifiziert. Das menschliche Gehirn besitzt mit dem Cannabinoid-Rezeptor Typ 1 (CB1) einen entsprechenden Rezeptor für THC. Dieser wird durch körpereigene fettsäureartige Moleküle, die so genannten Endocannabinoide, aktiviert (Abb. 1). CB1-Rezeptoren sind in einer Vielzahl von Hirnregionen in großer Menge vorhanden. Darunter befindet sich eine als Amygdala oder Mandelkern bezeichnete Struktur, die entscheidend in kognitive und emotionale Prozesse einbezogen ist. Aus einer Reihe von Humanstudien ist bekannt, dass die Amygdala bei der Präsentation Angst auslösender Reize aktiviert wird. Diese Aktivität nimmt jedoch rasch wieder ab: In den Untersuchungen war bei Phobikern der Durchblutungsgrad des Amygdalakomplexes, der eine gesteigerte neuronale Aktivität anzeigt, im Vergleich zu dem normaler Versuchspersonen erhöht. Ähnliche Ergebnisse wurden auch bei so genannten Konditionierungsexperimenten gefunden. Hier lernten die Versuchspersonen, einen zunächst neutralen Reiz A mit einem unangenehmen Reiz B zu assoziieren. Wurden sie anschließend dem konditionierten Reiz A' ausgesetzt, so stieg die Aktivität in den untersuchungsrelevanten Hirnstrukturen an.

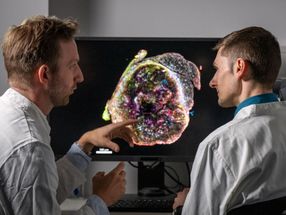

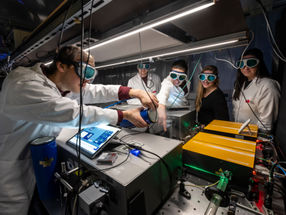

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie (Beat Lutz mit Giovanni Marsicano und Heike Hermann; Carsten Wotjak mit Jianrong Tang und Walter Zieglgänsberger mit Shahnaz Azad und Gerhard Rammes) stellten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Säugetiergenetik der GSF in Neuherberg (Clementine Hofmann) und dem Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in Neapel (Vincenzo Di Marzo mit Tiziana Bisogno und Maria Grazia Cascio) mit Hilfe molekularbiologischer und genetischer Techniken so genannte Knockout-Mäuse her, denen der CB1-Rezeptor fehlt. Auf diese Weise wurde die Signalübertragung durch die Endocannabinoide im Gehirn unterbunden.

In Verhaltensexperimenten lernten die Knockout-Mäuse zunächst in einem einzigen Trainingsdurchgang, einen neutralen Stimulus (Tonsignal) mit einem unangenehmen Reiz zu assoziieren. Bei erneuter Präsentation des Tons am darauffolgenden Tag zeigten die Mäuse eine deutliche Angstreaktion, die vor allem durch eine Körperstarre (Freezing) gekennzeichnet war. Bei Andauern des Tones und gleichzeitigem Ausbleiben des unangenehmen Reizes erholten sich normale Mäuse recht bald von ihrer Angststarre. Mäuse ohne CB1-Rezeptor verblieben hingegen viel länger im Zustand der Starre. Ähnlich verhielt es sich bei wiederholter Tonpräsentation an aufeinanderfolgenden Tagen: die Kontrollmäuse zeigten eine stetige Abnahme ihrer Angstreaktion, die Knockout-Mäuse dagegen nicht (Abb. 2). Dabei waren sowohl das Erlernen des Angsterverhaltens, also die Assoziation von Ton und unangenehmem Reiz, als auch das Speichern des Erlernten im Langzeitgedächtnis bei den Mausmutanten völlig normal.

Offensichtlich verschlechtert sich durch das Fehlen des CB1-Rezeptors vor allem die Anpassungsfähigkeit der Tiere an potenziell bedrohliche Reize. In einem begleitenden pharmakologischen Experiment konnten die Wissenschaftler diese Schlussfolgerung tatsächlich bestätigen: Die Blockade des CB1-Rezeptors durch einen selektiven Antagonisten beeinflusste das Angstverhalten normaler Mäuse nur dann, wenn die Substanz vor Abruf des Gedächtnisses, nicht jedoch wenn sie vor der Konditionierung verabreicht wurde.

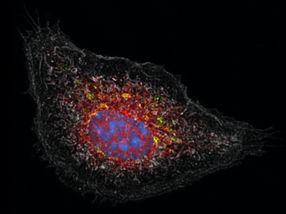

Mit Hilfe biochemischer Methoden konnten die Forscher außerdem zeigen, dass die Endocannabinoide als körpereigene Bindungspartner des CB1-Rezeptors zum Zeitpunkt der erneuten Tonpräsentation im Amygdalakomplex stark angereichert werden. Als retrograde Neurotransmitter vermitteln sie die Informationsübertragung von der Post- zur Präsynapse der Nervenzellen, also quasi umgekehrt von der Empfangs- zur Sendestation zurück. Anhand elektrophysiologischer Messungen konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Amygdala jetzt eine neue Art von plastischer Veränderung in der Kommunikation zwischen den Nervenzellen nachweisen, die maßgeblich durch den CB1-Rezeptor kontrolliert wird und möglicherweise für die Abnahme der Angstreaktion bei wiederholter Tongabe verantwortlich ist.

Durch die Kombination von genetischen, biochemischen, elektrophysiologischen und pharmakologischen Techniken konnte somit dem Endocannabinoid-System am Beispiel der Angstkonditionierung eine Rolle bei der Anpassung an Abneigung auslösende Situationen zugeschrieben werden. Obwohl der Nachweis der Allgemeingültigkeit dieser Ergebnisse für andere Abneigung auslösende Situationen noch aussteht, bleibt zu hoffen, dass sich aus diesen Erkenntnissen neuartige Therapieansätze für die Behandlung von Patienten mit inadäquater Reaktion auf potenziell bedrohliche Ereignisse (z.B. Phobiker und Patienten mit traumatischen Erlebnissen oder mit gewissen chronischen Schmerzzuständen) ableiten lassen.