La alimentación restringida en el tiempo sin reducción de calorías no mejora la salud metabólica, pero altera los relojes internos del organismo

Un nuevo estudio del Instituto Alemán de nutrición Humana Potsdam-Rehbruecke (DIfE) y de la Charité - Universitätsmedizin Berlin demuestra que, contrariamente a lo que se suele pensar, el ayuno intermitente (alimentación restringida en el tiempo) con una ingesta calórica invariable no produce mejoras mensurables en los parámetros metabólicos o cardiovasculares al modificar los relojes internos del organismo. Este hallazgo fue demostrado por la profesora Olga Ramich y su equipo en el estudio ChronoFast. Los resultados se publicaron en la revista Science Translational Medicine.

La alimentación restringida en el tiempo (ERT) es una forma de ayuno intermitente que se caracteriza por un periodo diario de alimentación no superior a diez horas y un periodo de ayuno de al menos 14 horas. La ERT es cada vez más popular como estrategia dietética sencilla para controlar el peso y mejorar la salud metabólica. En roedores, la ERT protege contra la obesidad inducida por la dieta y las disfunciones metabólicas relacionadas. Del mismo modo, los estudios de ERT en humanos han sugerido numerosos efectos cardiometabólicos positivos, como la mejora de la sensibilidad a la insulina y de los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol, así como reducciones moderadas del peso y la grasa corporal. En consecuencia, la ERT se considera un enfoque prometedor para combatir la resistencia a la insulina y la diabetes.

Situación inicial inconsistente

Los resultados de los ensayos previos de ERT han sido en parte contradictorios y aún no han aclarado si las mejoras metabólicas se deben a la restricción de la duración diaria de las comidas, a la restricción calórica espontánea o a la combinación de ambos factores. De hecho, la mayoría de los estudios anteriores no han controlado cuidadosamente la ingesta energética ni otros posibles factores de confusión.

Por ello, la Prof. Olga Ramich, Jefa del Departamento de Metabolismo Molecular y Nutrición de Precisión del DIfE y Catedrática de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, y su equipo investigaron en el ensayo ChronoFast si un periodo de alimentación de ocho horas podía mejorar la sensibilidad a la insulina y otros parámetros cardiometabólicos en un entorno isocalórico estrictamente controlado.

Los científicos llevaron a cabo un diseño cruzado aleatorizado en el que participaron un total de 31 mujeres con sobrepeso u obesidad. Durante dos semanas cada una, las participantes consumieron sus comidas habituales bien temprano, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde (eTRE), o bien tarde, entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche (lTRE). La composición calórica y nutricional se mantuvo casi idéntica (isocalórica).

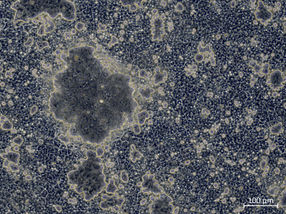

Durante cuatro visitas, se recogieron muestras de sangre y se realizó una prueba oral de tolerancia a la glucosa para examinar la influencia de la ERT en el metabolismo de la glucosa y las grasas, así como en otros marcadores metabólicos. Dentro de las fases dietéticas, se utilizó la monitorización continua de la glucosa para observar los niveles de glucosa en 24 horas mientras se documentaba simultáneamente la ingesta de alimentos. La actividad física se controló mediante un sensor de movimiento. Los investigadores del DIfE, en colaboración con el Prof. Achim Kramer de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, estudiaron también el reloj interno del organismo en células sanguíneas aisladas.

No hubo mejoras en la sensibilidad a la insulina ni en otros valores metabólicos

Contrariamente a estudios anteriores que sugerían efectos positivos de la TRE, el estudio ChronoFast no muestra cambios clínicamente relevantes en la sensibilidad a la insulina, los niveles de azúcar en sangre, las grasas en sangre o los marcadores inflamatorios, al menos tras esta intervención relativamente breve de dos semanas. "Nuestros resultados sugieren que los beneficios para la salud observados en estudios anteriores se debieron probablemente a una reducción calórica involuntaria, más que al propio periodo de alimentación acortado", explica Ramich.

Aunque los participantes no mostraron mejoras metabólicas notables, el estudio del reloj interno de las células sanguíneas reveló que la ERT influía en la fase circadiana de las células sanguíneas y en el horario de sueño. El reloj interno se retrasó una media de 40 minutos tras la intervención lTRE en comparación con la intervención eTRE, y los participantes que siguieron la intervención lTRE se acostaron y despertaron más tarde. "El momento de la ingesta de alimentos actúa como una señal para nuestros ritmos biológicos, de forma similar a la luz", afirma Beeke Peters, primera autora del estudio.

El balance energético negativo y el cronotipo pueden ser cruciales

Los resultados subrayan que la reducción de calorías desempeña un papel central en los beneficios para la salud del ayuno intermitente. "Quienes quieran perder peso o mejorar su metabolismo deben prestar atención no sólo al reloj, sino también a su balance energético", resume Ramich.

Futuros estudios deberán aclarar si un horario específico del ATR, en combinación con una ingesta calórica reducida, aporta beneficios adicionales y cómo influyen en estos efectos factores individuales, como el cronotipo o la genética.

Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.

Publicación original

Beeke Peters, Julia Schwarz, Bettina Schuppelius, Agnieszka Ottawa, Daniela A. Koppold, Daniela Weber, Nico Steckhan, Knut Mai, Tilman Grune, Andreas F. H. Pfeiffer, Andreas Michalsen, Achim Kramer, Olga Pivovarova-Ramich; "Intended isocaloric time-restricted eating shifts circadian clocks but does not improve cardiometabolic health in women with overweight"; Science Translational Medicine, Volume 17